Pixabay / DasWortgewand

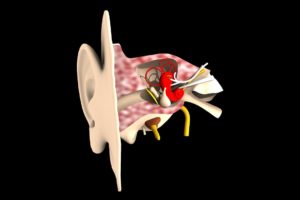

Gehörknöchelchen im Mittelohr

Der Hammer ist in der Anatomie des Ohres zu finden. Er gehört zu den insgesamt drei Gehörknöchelchen im Mittelohr (Ossicula auditūs). In den folgenden Abschnitten wird die Anatomie des Hammers, seine Lage und das Zusammenspiel mit den angrenzenden Organteilen und seine Funktion erklärt. Außerdem werden typische Erkrankungen, Schwachpunkte und Störungen definiert.

Auch auf die klassischen Therapien und die Behandlungen der möglich typischen Erkrankungen/Störungen wird eingegangen. Nun folgt die Definition des Schallschwingung übertragenden Gehörknöchelchens.

Table of Contents

Was ist der Hammer?

Inhaltsverzeichnis

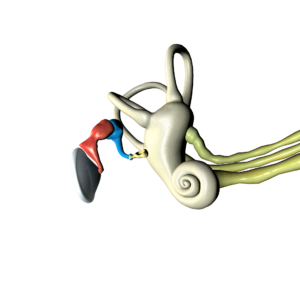

Der Hammer (Malleus) gehört zu den Gehörknöchelchen im Mittelohr. Er ist nur ein Teil des Schallleitungssystems im Ohr. Es ist das äußere, am Trommelfell anliegende Gehörknöchelchen bei allen Säugetieren. Die Gehörknöchelchen liegen in der sogenannten Paukenhöhle, dem Teil der von innen an die äußere Ohrmuschel angrenzt.

Die Paukenhöhle ist mit Luft gefüllt und die Gehörknöchelchen, also auch der Hammer, fungieren als Überträger von akustischen Signalen, welche von der Ohrmuschel aufgefangen werden. Der Hammer liegt nicht nur am Trommelfell an, er ist an die Bindegewebsschicht dieses (Pars tensa) angewachsen.

Wenn das Trommelfell durch Schall schwingt, schwingt der Hammer mit und überträgt diesen Schall an Steigbügel und Amboss (die anderen Gehörknöchelchen) nach dem Prinzip des Winkelhebel-Systems an das Innenohr. Der Hammer, und seine über Gelenke miteinander verbundenen anderen Gehörknöchelchen, liegen im Mittelohr.

Der Hammer an sich, ist allerdings nur mit dem Amboss über ein Sattelgelenk miteinander verbunden. Außerdem ist der mit der Endsehne des Trommelfellspanners (M. tensor tympani) verbunden. Dieser Muskel zieht den Hammer nach medial und spannt dadurch das Trommelfell.

Dies ist das Hammer-Amboss-Gelenk (Articulatio incudomallearis). Die Gehörknöchelchen sind außerdem die kleinsten Knochen im menschlichen Körper, mit nur 9,1 mm Größe und leichten 23 Gramm Gewicht. Der Hammer ist wie alle Gehörknöchelchen von einer Schleimhaut überzogen.

Funktionen & Aufgaben

Die Aufgabe des Hammers ist die Übertragung der Schwingungen des Schalls vom Trommelfell, weiter an den Amboss und somit auch weiter Richtung Innenohr. Es werden Luftschwingungen in Knochenschwingungen übersetzt. Bei der Weiterleitung der Schallschwingungen sollen diese verstärkt werden. Der Schall wird um den Faktor 1,3 verstärkt, was durch die Hebelwirkung der Gehörknöchelchen erreicht wird.

Die Beweglichkeit der Knöchelchen wird durch die Ohrmuskeln gesteuert. Doch auch die Schallwellenwiderstandsanpassung, die sogenannte Impedanz, gehört zu den Aufgaben des Mittelohrs. Das an das Mittelohr angrenzende Innenohr ist mit Flüssigkeit gefüllt und würden die Schallwellen direkt auf dieses treffen, würde ein Großteil einfach wieder reflektiert werden. Der Schallwellenwiderstand zwischen Luft und Flüssigkeit wäre zu groß.

Das ovale Fenster ist das Gewebe, welches das Mittel- vom Innenohr trennt. Da das Trommelfell ungefähr 17 Mal größer ist als das ovale Fenster, letzteres aber dieselbe Menge an Kraft aufnehmen muss, verstärkt sich der Schalldruck um den Faktor 30. Der Hammer ist im Mittelohr, zusammen mit anderen Knöchelchen, für eine Reduzierung der Reflexion des Schalls auf nur 35 % zuständig. Das wiederum steigert das Hörvermögen um zehn bis 20 Dezibel (dB).

Wenn zu laute Töne an und in das Ohr gelangen, wird der Hammer vom Musculus tensor tympani bewegt, genauso der Steigbügel vom anderen Ohrmuskel, und der Schall wird verringert. Damit gehört der Hammer auch zu einer Kette von Mechanismen, die eine Filterfunktion im Ohr erfüllen (Hochpassfilter).

Damit stellen der Hammer und die übrigen Bestandteile des Mittelohrs, einen erheblichen Teil des Hörvermögens bei Säugetieren dar.

Anatomie & Aufbau

Der Hammer liegt in der Paukenhöhle des Ohres (Cavitas tympanica) und ist ein Teil des Mittelohrs. Er besteht aus einem Kopf (Caput), einem Hals (Collum) und dem Hammergriff (Manubrium).

Pixabay / saylowe

Am Hammergriff befinden sich noch zwei weitere Fortsätze. Der seitliche Hammerfortsatz (Processus mallei lateralis) und der vordere Hammerfortsatz (Processus mallei anterior).

Der Hammer ist insgesamt maximal 9,1 mm lang. Meistens variiert seine Größe zwischen 7,6 und 9,1 mm. Der Hammergriff nimmt dabei den größten Teil, mit 4,3- 5,7 mm, ein. Der gesamte Hammer wiegt durchschnittlich 23 Gramm.

Beim Übergang vom Hammergriff, zum Hammerhals befindet sich der Ansatz des Ohrmuskels Musculus tensor tympani. Drei weitere Bänder am Hammerkopf, halten den Hammer an sich stabil in seiner Position im Innenohr, indem sie ihn mit einer der sechs Mittelohrwände verbinden.

Der Hammergriff/Stiel ist mit dem Bindegewebe des Trommelfells verwachsen und der Kopf verbindet sich als Sattelgelenk mit dem Amboss. Das Trommelfell (Tympanon) schließt das äußere Ohr gegenüber dem Mittelohr ab. Von innen ist das Trommelfell, wie alles in der Paukenhöhle, mit Schleimhaut überzogen. Von außen hingegen mit Haut.

Gehörknochen Struktur

Knochenstruktur und Knochenaufbau der Gehörknöchelchen

Durch ihre Art der Entstehung und Verknöcherung, erklärt sich auch die Beschaffenheit bzw. der Aufbau der Knochenstruktur des Hammers (und der übrigen Gehörknochen).

Die Gehörknochen sind nämlich im Gegensatz zu anderen Knochen nicht nur lamellenartig aufgebaut, sondern bestehen aus Strähnenknochen, Geflechtknochen, Knorpel und kugelförmigen Knochenansammlungen (Globuli ossei) mit Knorpelresten. Letztere verkalken mit der Zeit und liegen dann als Interglobularräume in den Knochen vor.

Entwicklung & Geschichte

Entwicklung des Hammers im Menschen

Wenn ein Mensch sich im Mutterleib entwickelt, bilden sich im frühen Embryonalstadium sogenannte Kiemenbögen. Diese entstehen durch die Wucherung des Mesenchyms während der zweiten und der fünften Woche. Beim Menschen bilden sich sechs dieser Kiemenbögen, nur vier von ihnen sind allerdings später relevant. Diese Bögen bilden sich auch nur rudimentär aus.

Aus dem ersten Kiemenbogen entwickeln sich neben dem Kiefernerv und Teilen der Kaumuskulatur, auch der Hammer (Malleus), der Meckel-Knorpel und der Gaumenbogen. Im vierten Monat einer Schwangerschaft beginnt der Hammer nun zu verknöchern. Die komplette Verknöcherung ist dann schon im siebten Monat abgeschlossen.

Krankheiten & Beschwerden

Krankheiten, Beschwerden & Störungen des Hammers und der angrenzenden Gewebe

Es gibt diverse Störungen und Krankheiten, welche den Malleus betreffen. Diese werden nachfolgend im Einzelnen erläutert.

Verknöcherung/Verkalkung

Die Verknöcherung/Verkalkung der Gehörknochen

Eine Erkrankung welche die Gehörknöchelchen im Mittelohr betreffen kann ist die Otosklerose. Bei dieser verhärten sich die Gehörknöchelchen, sie verkalken und versteifen sich. In Folge dieser Art der Umbildung, wächst die Bodenplatte des Steigbügels fest am ovalen Fenster an und der Betroffene wird schwerhörig.

Der Schall kann nun nämlich nicht mehr so gut übertragen und durch das Ausbleiben der Hebelwirkungen nicht mehr gesteigert werden. Diese Erkrankung betrifft in der Regel beide Ohren. Doch ein frühes Anzeichen dafür ist der beginn der Schwerhörigkeit auf einem Ohr.

Mittelohrentzündung

Eine Mittelohrentzündung entsteht, wenn eine Virusinfektion der oberen Atemwege sich über die Schleimhäute ins Ohr hinein ausbreitet. Durch das mit Viren infizierte Milieu in der Paukenhöhle, bilden sich zudem noch weitere bakterielle Infektionen. Oftmals Gehen langwierige oder chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen Schleimhäute voraus.

Auch chronisch entzündete oder vergrößerte Nasen-Rachen Mandeln können zu einem unzureichenden Abfluss und Flüssigkeitsansammlungen in der Paukenhöhle führen, und stören somit die Funktion des Hammers.

Auch chronisch entzündete oder vergrößerte Nasen-Rachen Mandeln können zu einem unzureichenden Abfluss und Flüssigkeitsansammlungen in der Paukenhöhle führen, und stören somit die Funktion des Hammers.

Eine andere Erkrankung ist das Cholesteatom, welches zu einer chronisch eitrigen Entzündung des Mittelohrs führt. Hierbei handelt es sich um eine Wucherung der Hautzellen, die das Trommelfell von außen abdecken. Sie entarten, durchdringen das Trommelfell und wuchern in die Paukenhöhle und stören das Gefüge von Hammer und Co.

Das kann zu extremen Störungen der Funktion von Hammer, Amboss und Steigbügel führen. Außerdem kann Flüssigkeit aus dem Mittelohr nicht mehr richtig abfließen.

Denn Mittelohr und Nasen-Rachenraum sind über die Eustachische Röhre/Tube miteinander verbunden. Diese ist dann überwuchert. Durch eine chronische Entzündung kann das Knochenmaterial der Gehörknöchelchen dauerhaft gestört oder zerstört werden.

Paukenerguss

Ebenfalls durch Erkrankungen wie Nasen- und Nasennebenhöhlen–Entzündungen, Entzündungen der Nasen-Rachen-Polypen oder Nasen-Rachen-Schleimhaut-Entzündungen kann sich diese Röhre verschließen. Flüssigkeit sammelt sich in der Paukenhöhle, es kommt zum Paukenerguss. Der Betroffene verspürt dann extremen Druck und Schmerzen im Ohr.

Antientzündliche Medikamente helfen in der Regel dagegen. In seltenen und chronischen Fällen kann ein Arzt ein sogenanntes Paukenröhrchen eingesetzt werden. Ein Röhrchen im Trommelfell, dass den Abfluss der Flüssigkeit ins äußeren Ohr erlaubt.

Therapien & Behandlungen

Erkrankungen des Mittelohrs/ der Gehörknöchelchen behandeln

Wer unter einer Verknöcherung von Hammer, Amboss und Steigbügel leidet, für den kommt wahrscheinlich nur ein mikrochirurgischer Eingriff in Frage. Bei so einem Eingriff wird der Steigbügel zum Teil entfernt und bearbeitet, bevor er zusammen mit einer Prothese wieder eingesetzt wird. Dies stellt die Beweglichkeit der Gehörknöchelchenkette wieder her.

Es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten bei Ohrenbeschwerden

Wer eine Mittelohrentzündung hat, bei dem werden je nach schwere der Entzündung und je nachdem ob das Trommelfell gerissen ist oder nicht, abschwellende und antientzündliche Medikamente eingesetzt. Auch schmerzstillende Ohrentropfen können zum Einsatz kommen. Allerdings nur, wenn das Trommelfell nicht gerissen ist.

Ist die Entzündung extrem/chronisch oder besteht ein Paukenerguss, dann kann der Ohrenarzt das Trommelfell operativ öffnen. Es wird oft angeritzt, damit der Erguss oder die Entzündung abfließen kann. Oder die Entzündung wird abgesaugt, das Ohr wird gereinigt und desinfiziert. In der zeit in der das Trommelfell verletzt ist, sollte von außen kein Wasser ins Ohr gelangen. Aufs Baden sollte man verzichten und Duschen nur vorsichtig.

Auch die Einlage eines Paukenröhrchens in das Trommelfell kann erfolgen. Allerdings nur, wenn eine Mittelohrentzündung immer wieder kommt oder schon chronisch ist. Hierbei wird ein Miniaturröhrchen in das Trommelfell eingesetzt, damit Flüssigkeit ins äußere Ohr abfließen kann.

Sollten die Gehörknöchelchen zu stark geschädigt worden oder gar zerstört worden sein, dann kann man chirurgisch künstliche Implantate einsetzten. Wenn dies jedoch ohne Erfolg bleibt, besteht immer noch die Möglichkeit zu einem Cochlea-Implantat. Einer Hörprothese für Gehörlose, deren Hörnerv allerdings intakt ist.

Typische Erkrankungen

Häufige und typische Erkrankungen im Zusammenhang mit dem Hammer im Überblick:

- Otosklerose

- Mittelohrentzündung

- Cholesteatom

- Paukenerguss

- Mittelohrpolypen

Häufige Fragen & Antworten

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Hammer.

Welche Probleme können Hammer, Amboss und Steigbügel verursachen?

Hammer und Co. können an und für sich relativ wenig Probleme bereiten. Jedoch für den Fall das der Hammer oder andere teile des Mittelohrs missgebildet sind, kann eine Schwerhörigkeit entstehen, da die Schallübertragung im Ohr nicht mehr richtig funktioniert.

Hier hilft nur eine Operation um das Hörvermögen wieder ganz herzustellen. Der Hammer kann in seiner Struktur auch beschädigt oder zerstört werden. Dies geschieht wenn eine Mittelohrentzündung nicht rechtzeitig behandelt wird, oder eine Entzündung chronisch ist. Dann kann die Knochensubstanz des Hammers durch die Entzündung beschädigt werden.

Woran merkt man wenn das Mittelohr und die Gehörknöchelchen geschädigt sind?

Sind Hammer und Co an sich versteift oder missgebildet, entwickelt sich eine Schwerhörigkeit. Man hört schlechter. Oftmals sind beide Ohren betroffen, doch der Verlust des Hörvermögens beginnt immer erst einseitig. Ist das Mittelohr und seine Bestandteile entzündet hat der Betroffene starke, stechende Schmerzen und/ oder Druck. Auch Fieber und Schwindel sind dann als Symptome keine Seltenheit.

Wie gefährlich ist eine Mittelohr OP?

Die Risiken solch eines mikrochirurgischen Eingriffs sind relativ gering. Die Tympanoplastik, der chirurgische Eingriff an Trommelfell und Gehörknöchelchen, wird meist ambulant und unter örtlicher Betäubung durchgeführt. So kann die Verbesserung des Hörvermögens auch direkt getestet und überprüft werden. Im Durchschnitt dauert so ein Eingriff 30 Minuten und nach ein paar Wochen ist das Ohr wieder abgeheilt. Jedoch sollte man so einen Eingriff nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ein operativer Eingriff bleibt ein operativer Eingriff, auch wenn er hier medizinisch sinnvoll ist.