Table of Contents

Calciumantagonisten hemmen den Einstrom von Calcium-Ionen in die glatten Muskelzellen der Gefäßwände, wodurch sich die Kontraktilität der glatten Muskelzellen verringert. Die Gefäße werden weiter, so dass sich der arterielle Blutdruck verringert.

Was ist Lercanidipin?

Was ist Lercanidipin?

Inhaltsverzeichnis

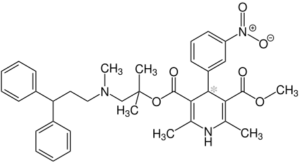

Lercanidipin ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der Calciumantagonisten der dritten Generation – auch als Calciumkanalblocker bezeichnet.

Aus Sicht der Chemie gehört der Arzneistoff zu den Dihydropyridinen. Seine chemische Summenformel lautet C36H41N3O6. Die Summenformel zeigt, dass sich das Molekül ausschließlich aus den Elementen:

- Kohlenstoff (C)

- Wasserstoff (H)

- Stickstoff (N)

- Sauerstoff (O)

zusammensetzt, aus Elementen, die in unserer Erdatmosphäre in nahezu unbegrenzten Mengen zur Verfügung stehen.

Lercanidipin ist verschreibungspflichtig und wird zur Behandlung des arteriellen Bluthochdrucks eingesetzt.

Gegenüber Calciumkanalblockern der zweiten Generation weist das Arzneimittel den Vorteil einer verstärkten, gefäßerweiternden Wirkung auf, und die Verträglichkeit des Medikaments wurde gegenüber den Vorgängern verbessert.

Weil das Patent für Lercanidipin bereits ausgelaufen ist, steht der Wirkstoff mittlerweile in Form von Generika als Mono- oder Kombinationspräparate zur Verfügung.

Die Bioverfügbarkeit des Wirkstoffs Lercanidipin hängt weitestgehend davon ab, in welchem zeitlichen Abstand das Mittel zu einer Mahlzeit eingenommen wird und auch davon, ob die Mahlzeit reich an Kohlenhydraten ist oder hochkalorisch mit hohem Fettanteil.

Nach einer im Juli 2012 veröffentlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass eine kohlenhydratreiche Mahlzeit die Bioverfügbarkeit um den Faktor zwei gegenüber Nüchterneinnahme und um den Faktor drei bis vier bei einer fettreichen Mahlzeit erhöht.

Welchen Zwecken dient dieser Wirkstoff?

- Behandlung des essenziellen Bluthochdrucks (leicht bis mittelschwer)

- Vorbeugung gegen Herzinfarkt durch Blutdrucksenkung

- Vorbeugung gegen Schlaganfall durch Blutdrucksenkung

Allgemeines

| Allgemeines | |

|---|---|

| Name | Lercanidipin |

| Andere Namen | Methyl-1,1-dimethyl-2-(N-(3,3-diphenylpropyl)-N-methylamino)ethyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat (IUPAC) |

| Summenformel | C36H41N3O6 |

| Wirkstoffklasse | Calciumantagonist |

Wirkungsweise

Blutgefäße werden von drei Wänden umgeben, wovon die mittlere Wand (Media) von glatten Muskelzellen durchsetzt ist. Die glatten Muskelzellen spielen besonders bei Arterien (Schlagadern) und bei den Herzkranzgefäßen eine wichtige Rolle bei der Blutdruckregulierung.

Wenn die Muskelzellen kontrahieren, verengt sich der Querschnitt der Adern mit dem Effekt, dass der arterielle Blutdruck steigt. Die Kontraktion der Muskelzellen wird durch den Einstrom von Calcium-Ionen ausgelöst.

Der Einstrom der Ionen wird durch spannungsabhängige Calciumkanäle gesteuert. Ein starker Einstrom führt zu starker Kontraktion der glatten Muskelzellen und ein schwacher Einstrom zu einer schwächeren Kontraktion mit einer entsprechend schwächeren Verengung der arteriellen Gefäße.

Lercanidipin wirkt blockierend auf die Öffnung der Calciumkanäle, so dass der Einstrom der Calcium-Ionen in die glatten Muskelzellen abgeschwächt wird und sich die Gefäße weniger stark verengen.

So wirkt Lercanidipin

Lercanidipin schwächt die Kontraktion der glatten Muskelzellen in der Mittelwand der Arterien, so dass sich die arteriellen Gefäße weniger stark zusammenziehen können.

Der Wirkstoff Lercanidipin ist fettlöslich (lipophil) und kann sich deshalb in die Zellmembran der glatten Muskelzellen einlagern.

Bei einem Kontraktionsbefehl durch Stresshormone oder durch eine hohe Anforderung von Herzleistungen steht das Lercanidipin in den Membranen der glatten Muskelzellen bereit, einen übermäßigen Einstrom von Calcium-Ionen durch Blockade der Calciumkanäle zu verhindern.

Im Gegensatz zu Calciumkanalblockern der ersten Generation beeinträchtigt Lercanidipin nicht die Kontraktionsfähigkeit der glatten Herzmuskulatur, so dass die Herzleistung unberührt bleibt und nicht geschwächt wird.

Aufnahme, Abbau und Ausscheidung von Lercanidipin

Das Arzneimittel Lercanidipin steht in Form von Tabletten zur Verfügung. Eine besonders hohe Aufnahme des Wirkstoffs in der Darmwand wird erreicht, wenn die Einnahme der Tabletten vor einer fettreichen Mahlzeit erfolgt.

Etwa ein bis drei Stunden nach Einnahme des Wirkstoffs wird das Maximum der Blutkonzentration erreicht. Das Mittel lagert sich teilweise direkt in den Membranen der glatten Muskelzellen in der Media der arteriellen Blutgefäße ein, so dass eine Art Depotwirkung entsteht.

Der Arzneistoff wird durch Enzyme der Leber verstoffwechselt und die nicht mehr verwertbaren Stoffwechselprodukte teilweise über die Nieren und den Urin und teilweise über den Stuhl ausgeschieden.

Anwendungsgebiete

Wann wird Lercanidipin eingesetzt?

Die arzneimittelrechtliche Zulassung des Antihypertonikums Lercanidipin wurde für die Behandlung des leichten bis mittelschweren essenziellen Bluthochdrucks erteilt.

Bluthochdruck oder Hypertonie wird immer dann als essenziell bezeichnet, wenn der Bluthochdruck chronisch erhöht ist und keine organischen Ursachen für die Erkrankung zu erkennen sind.

Häufig lassen sich bei Betroffenen zwar keine organischen Ursachen für die arterielle Hypertonie erkennen, wohl aber andere Ursachen wie ständig wiederkehrende Stresssituationen, die zu einer fast ständigen Aktivierung des sympathischen Nervensystems führen.

Hierdurch kommt es zu einer fast ständigen Ausschüttung von Stresshormonen, die unter anderem den Befehl im Gepäck führen, die arteriellen Blutgefäße auf eng zu stellen, um damit den Blutdruck zu erhöhen.

Das erfüllt physiologisch den Zweck, kurzfristig hohe Herzleistungen für Flucht oder Angriff abrufen zu können. Das macht natürlich nur Sinn, wenn sich ausgesprochene Stressphasen mit Phasen der Entspannung und Erholung abwechseln können.

Die Steuerung der Körperfunktionen übernimmt dann das parasympathische Nervensystem. Lercanidipin wirkt dem erhöhten Spannungszustand der Arterienwände entgegen.

Richtige Anwendung

So wird Lercanidipin angewendet

Lercanidipin entfaltet eine gewisse Depotwirkung, weil es sich in die Membran der Muskelzellen in den Gefäßwänden einnistet. Deshalb reicht es, das Medikament nur einmal täglich einzunehmen.

Um eine möglichst hohe Bioverfügbarkeit zu erreichen, empfiehlt es sich, die Tablette einmal täglich morgens vor dem Frühstück mit reichlich Flüssigkeit einzunehmen.

Tabletten stehen in der Dosierung 10 Milligramm und 20 Milligramm zur Verfügung. Falls die blutdrucksenkende Wirkung nicht ausreichend ist, sollte die Tagesdosis nicht über 20 Milligramm gesteigert werden.

Der Wirkstoff lässt sich mit Blutdruckmitteln wie Betablocker, ace-Hemmer (Angiotensin Converting Enzyme) und Entwässerungstabletten (Diuretika) kombinieren.

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass sich die blutdrucksende Wirkung erst allmählich im Laufe von zwei Wochen aufbaut.

Medikamente

Welche Medikamente beinhalten den Wirkstoff Lercanidipin?

Alle Medikamente, die den Wirkstoff Lercanidipin enthalten, sind rezeptpflichtig. Als Darreichungsformen stehen ausschließlich Filmtabletten mit je 10 oder 20 Milligramm des Wirkstoffs zur Verfügung.

Tabletten mit dem Wirkstoff Lercanidipin einschließlich Generika werden von folgenden Herstellern angeboten:

- Lercanidipin-HCl AL 10 mg, Hersteller ALIUD Pharma

- Lercanidipin HCl AL 20 mg, Hersteller ALIUD Pharma

- Lercanidipin-HCI STADA 10 mg, Hersteller STADAPHARM

- Corifeo® 20mg, Hersteller Merckle Recordati

- Lercanidipin Heumann 10 mg oder 20 mg, Heumann Pharma

- Zanidip®, Hersteller ROBAPHARM

- Carmen® 10 mg, Hersteller Berlin-Chemie

Handelsnamen

Tabletten mit dem Wirkstoff Lercanidipin werden von insgesamt fünf Pharmaunternehmen angeboten. Merckle Recordati bietet seine Lercanidipin-Tabletten unter dem Handelsnamen Corifeo, ROBAPHARM unter Zanidip und Berliner-Chemie unter dem Namen Carmen 10 mg an.

Die Tabletten der anderen beiden Pharmahersteller nehmen in ihren Handelsnamen beide den Begriff Lercanidipin (Lercanidipin HCl/ Lercanidipin Heumann) auf.

Bei den verfügbaren Tabletten handelt es sich meist um Monopräparate. Kombinationspräparate, die Lercanidipin beispielsweise mit Enalapril, einem Blutdrucksenker aus der Gruppe der ace-Hemmer kombinieren, sind unter den Handelsnamen Carmen ace, Lercaprel, Zanipress und Zanipril bekannt.

Indikationen

Leichter bis mittelschwerer essenzieller Bluthochdruck, für den keine organischen Verursacher ersichtlich sind, gilt als Hauptindikation für eine Behandlung mit dem Wirkstoff Lercanidipin.

Das gilt nicht für nur zeitweise auftretenden hohen Blutdruck bei starker körperlicher Belastung, sondern ausschließlich bei chronisch anhaltendem Blutdruck oberhalb der Normwerte, weil der Wirkstoff als Calciumantagonist oder Calciumkanalblocker zu einer leichten Einschränkung der Herzleistung führen könnte.

Gegenanzeigen

Wann darf Lercanidipin nicht verwendet werden?

Bei bestehender Überempfindlichkeit gegen Lercanidipin oder einen verwandten Calciumkanalblocker aus der Gruppe der Dihydropyridine darf das Mittel nicht eingenommen werden.

Als Kontraindikation gilt auch eine festgestellte schwere Nieren– oder Leberfunktionsstörung.

Falls die Leber– oder Nierenfunktionsstörung als nur leicht bis mittelschwer diagnostiziert wurden, wird der Arzt eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung einer Behandlung vornehmen und erst dann eine Entscheidung treffen.

Eine erkennbare Behinderung des Blutaustritts aus der linken Herzkammer über die Aortenklappe in die Aorta, der großen Körperschlagader, stellt ebenfalls eine Kontraindikation dar.

Auch ist eine Medikation mit Lercanidipin bei einer unbehandelten Herzmuskelschwäche und nach einem erst weniger als einem Monat zurückliegenden Herzinfarkt nicht angezeigt.

Der Arzt sollte bei bestehender Angina pectoris und bei einem Sinusknotensyndrom mit Herzrhythmusstörungen abwägen, ob eine Behandlung indiziert ist.

Was müssen Sie bei Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Der Wirkstoff Lercanidipin hat keine Zulassung zur Verabreichung während der Schwangerschaft, weil keine belastbare Datenlage vorliegt.

Während der Stillzeit kann der Wirkstoff in die Milch übergehen, so dass auch während der Stillzeit das Mittel nicht eingenommen werden darf.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Aufgrund einer nicht ausreichenden Datenlage beschränkt sich die Zulassung von Lercanidipin auf Erwachsene. Die Behandlung von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist deshalb kontraindiziert.

Risiken & Nebenwirkungen

Sofern die oben beschriebenen Kontraindikationen und die Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und mit bestimmten Lebensmitteln wie Grapefruit und Grapefruitsaft beachtet werden, bestehen keine besonderen Risiken in der Behandlung mit Lercanidipin.

Besondere Vorsicht ist allerdings geboten bei einer ischämischen Herzkrankheit, die eine mangelnde Blutversorgung des Herzens beinhaltet.

Bei bestehender Angina pectoris mit Brustschmerzen muss der Arzt Nutzen und Risiko der Behandlung abwägen.

Welche Nebenwirkungen hat Lercanidipin?

Der Arzneiwirkstoff Lercanidipin wird als Calciumantagonist der dritten Generation bezeichnet und präsentiert sich mit dem Anspruch möglichst weniger unerwünschter Nebenwirkungen.

Dennoch ist auch dieser Wirkstoff nicht gänzlich frei von Nebenwirkungen, die in unterschiedlicher Häufigkeit beobachtet werden und insgesamt weniger häufig auftreten als bei Vorläuferprodukten aus der Gruppe der Calciumantagonisten. Keiner der Hersteller führt häufige Nebenwirkungen auf.

Gelegentliche Nebenwirkungen:

- Herzfrequenzerhöhung (Tachykardie)

- periphere Ödeme

- Kopfschmerzen

- Schwindelgefühl

- Hautrötung im Gesicht mit Hitzewallung (Flush)

Seltene Nebenwirkungen:

Seitens der Hersteller werden in den Beipackzetteln seltene Nebenwirkungen wie unter anderem folgende aufgeführt:

- Muskelschmerzen

- Schwäche

- Müdigkeit

- Brustschmerzen (Angina pectoris)

- Verdauungsstörungen

Sehr seltene und vereinzelte Nebenwirkungen:

- Anstieg der Leberwerte, die sich nach Beendigung der Behandlung von selbst wieder zurückbilden

- Ohnmachtsanfall

- Verdickung des Zahnfleischs (Gingivahyperplasie)

- Diuretischer Effekt (häufiges Wasserlassen)

Wechselwirkungen

Vor Beginn der Medikation mit Lercanidipin müssen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und mit Grapefruit oder Grapefruit–Saft beachtet werden.

Viele der Wechselwirkungen resultieren aus der Tatsache, dass der Wirkstoff in der Leber durch das Enzymsystem Cytochrom P450 3A4 abgebaut wird.

Lercanidipin steht damit in Konkurrenz mit einer Reihe anderer Medikamente, die für ihren Abbau das gleiche Enzymsystem nutzen. Dadurch kommt es zu einer gegenseitigen Verstärkung oder Abschwächung der spezifischen Wirkungen.

Welche Wechselwirkungen zeigt Lercanidipin?

Durch Wechselwirkungen kommt es zu gegenseitiger Verstärkung bei gleichzeitiger Einnahme von Blutdrucksenkern oder von trizyklischen Antidepressiva.

Zu gegenseitigen Verstärkungen durch verlangsamten Abbau des Wirkstoffs kommt es auch gleichzeitiger Medikation mit trizyklischen Antidepressiva, Diuretika und vielen Antibiotika, sowie mit bestimmten Antihistaminika.

Patienten, die zur Senkung ihrer Cholesterinwerte Simvastatin sollten wissen, dass Lercanidipin die Wirkung des Cholesterinsenkers Simvastatin verstärkt.

Die Empfehlung besteht darin, die Einnahme von Lercanidipin und Simvastatin um 12 Stunden zeitlich zu versetzen.

Wichtige Hinweise

Was ist bei der Einnahme von Lercanidipin zu beachten?

Bei Patienten, deren Leber eine eingeschränkte Funktion aufweist, besteht die Gefahr, dass der Wirkstoff langsamer als üblich abgebaut wird. Das bedeutet, dass sich die blutdrucksenkende Wirkung verstärkt.

Deshalb ist es empfehlenswert, besonders während der Anfangsphase den Blutdruck kontrollieren zu lassen oder regelmäßig mit einem geeigneten Gerät selbst zu kontrollieren.

Besonders zu Beginn der Einnahmephase kann es zur Beeinträchtigung der Reaktionsfähigkeit kommen, die die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zur Bedienung von Maschinen beeinträchtigen kann.

Das gilt besonders bei einer Dosiserhöhung und bei Konsum von Alkohol. Der Konsum von Alkohol sollte völlig vermieden oder aber auf ein Minimum reduziert werden.

Falls sich während der Einnahmephase allergische Reaktionen zeigen, sollte das Medikament nicht einfach abgesetzt, sondern nur nach Rücksprache mit dem Arzt eine Entscheidung getroffen werden.

Abgabevorschriften

So erhalten Sie Medikamente mit Lercanidipin

Medikamente, die als Mono- oder Kombipräparate Lercanidipin enthalten, sind in jedem Fall rezeptpflichtig. Mit ärztlich verordnetem Rezept erhalten Sie das Medikament in jeder Apotheke, auf Rezept auch in Online-Apotheken.

Geschichte

Seit wann ist Lercanidipin bekannt?

Zur Entwicklung von Calciumkanalblockern trug Albrecht Fleckenstein, Freiburg, in Kooperation mit namhaften Pharmafirmen bereits in den 1970er Jahren bei.

Lercanidipin – als Calciumantagonist der dritten Generation – erhielt allerdings in Deutschland erst im Jahr 2000 seine Zulassung zur Behandlung leichten bis mittelschweren Bluthochdrucks.

Warnhinweise

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Wie oben bereits erwähnt, besteht bei eingeschränkter Leberfunktion die Gefahr, dass sich die blutdrucksenkende Eigenschaft von Lercanidipin verstärkt, weil es in der Leber zu einem verzögerten Abbau kommen kann.

Eventuell muss eine niedrigere Dosierung vorgenommen werden. Beispielsweise lassen sich die Tabletten teilen, so dass jede Tablettenhälfte dann nur jeweils 50 Prozent der angegebenen Menge an Lercanidipin enthält.

Quellen

- Aktories, K. et al.: Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie, 11. Auflage, Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH, 2013

- Beckey C., Lundy A., Lutfi N. Lercanidipine in the treatment of hypertension. Ann Pharmacother, 2007, 41(3), 465-73 Pubmed

- Barrios V., Escobar C., Echarri R. Fixed combinations in the management of hypertension: perspectives on lercanidipine-enalapril. Vasc Health Risk Manag, 2008, 4(4), 847-53 Pubmed

- Bang L.M., Chapman T.M., Goa K.L. Lercanidipine : a review of its efficacy in the management of hypertension. Drugs, 2003, 63(22), 2449-72 Pubmed

- Arzneimittel-Fachinformation (CH)