Verbindung zwischen Gefäßen oder Hohlräumen

Ein Shunt bezeichnet in der Medizin eine Verbindung zwischen Gefäßen oder Hohlräumen, die im Normalfall getrennt sind. Die Kurzschlussverbindung ermöglicht einen Flüssigkeitsübertritt und kann künstlich angelegt werden aber auch natürlich vorkommen.

Natürlich kommen Shunts zum Beispiel bei Embryen oder Fehlbildungen vor. Künstlich werden sie oft bei Dialysepatienten angelegt. Worum es sich bei den Shunts genauer handelt, was die künstlichen und was die natürlichen Shunts ausmacht, welche Risiken es gibt und alle weiteren, wichtigen Informationen zum Thema finden Sie nachfolgend.

Table of Contents

Was ist ein Shunt?

Inhaltsverzeichnis

Mediziner verstehen unter einem Shunt einen Kurzschluss, also eine Verbindung, die einen Flüssigkeitsübertritt zwischen normalerweise von einander getrenneten Hohlorgangen oder Gefäßen erlaubt. So können zum Beispiel Arterien und Venen künstlich durch einen Shunt mit einander verbunden werden, um eine Erhöhung des Blutflusses zu ermöglichen. Das kann notwendig sein, wenn die natürlichen und bereits vorhandenen Gefäße keine ausreichende Leistung erlauben.

Shunts kommen aber auch manchmal natürlich vor. Ein Embryo besitzt zum Beispiel drei Shunts, die vor allem der Sauerstoffzufuhr dienen. Natürliche Shunts kommen zudem bei Fehlbildungen wie etwa bei sogenannten arteriovenösen Malformationen vor.

Ursprung & Entwicklung

Geschichtliches zu den künstlichen Shunts

Zwischen 1949 und 1960 wurden bereits vier Grundtypen von Shunts entwickelt. Die üblichste Form eines Shunts, also der Dialyseshunt, wurde im Jahr 1960 vom US-amerikanischer Arzt Belding Scribner entwickelt. Bis zum Jahr 2000 wurden dann über 200 unterschiedliche Konstruktionen von Ventilen hergestellt. Derzeit werden weltweit ca. 130 verschiedene Ventiltypen angeboten. Allerdings besitzen diese Konstruktionen auch unterschiedliche Öffnungsdrücken, sodass Neurochirurgen zwischen etwa 450 verschiedenen Konstruktionen wählen können. Weitere 70 Typen gelten derzeit noch als Prototypen oder wurden aufgrund von Fehlern und Mängeln vom Markt genommen.

Funktion, Wirkung & Ziele

Die diversen Shunts unterscheiden sich je nach Vorkommen bzw. Anwendung in ihrer Wirkung und Funktion.

Zu den natürlich vorkommenden Shunts zählen:

Zu den natürlich vorkommenden Shunts zählen:

- Kardiale Shunts

- Pulmunale Shunts

- Embryonale Shunts

Verbindungen, die künstlich, also chrirurgisch angelegt wurden, werden als iatrogene Shunts bezeichnet. Sie werden zur Unterstützung von Therapien oder zum Erzielen einer therapeutischen Wirkung eingesetzt.

Die verbreitetsten davon sind:

- Dialyseshunts

- Liquorshunts (auch Cerebralshunts)

- Portosystemische Shunts (PSS)

Embryonale Shunts

Ungeborene Kinder besitzten drei Shunts, den Lebershunt, den Aortenshunt und den Vorhofshunt. Diese Shunts sind während der Embryonal- und Fetalzeit notwendig, da das Kind in dieser Phase noch nicht selbstständig atmen kann. Der Sauerstoff wird dem Kind in dieser Zeit durch die Plazenta bereitgestellt.

Im Normalfall verschließen sich diese Shunts nach der Geburt. Verschließen sie sich nicht, kann es zu verschiedenen Herzfehlern kommen, die operativ behoben werden müssen.

Kardiale Shunts

Pathologische Verbindungen, die in der Kardiologie vorkommen und bei denen eigentlich getrennte Teile des Körper- und Lungenkreislaufs miteinander verbunden werden, werden als hämodynamische Shunts bezeichnet.

Diese werden ferner unterteilt in:

- Bidirektionale Shunts

- Links-Rechts-Shunts

- Bidirektionale Shunts

Pulmonale Shunts

Der Blutdurchfluss durch Lungengefäße, bei dem kein Gasaustausch, also keine Oxydierung stattfindet, werden als pulmonale Shunts bezeichnet; zum Beispiel wenn eine Atelektase vorliegt.

Dialyseshunts

Dialyseshunts sind künstlich angelegte Verbindungen zwischen einer Vene und einer Arterie. Sie werden bei Patienten mit einer terminalen Niereninsuffizienz eingesetzt und gewährleisten einen besseren Blutfluss und eine leichtere Gefäßpunktion.

Sie vereinfachen also die Aufnahme der Kanülen während einer Dialyse und ermöglichen bei der Durchführung einer Hämodialyse einen ausreichenden Blutfluss.

Liquorshunts

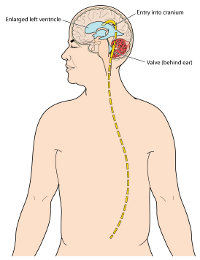

Ein Liquorshunt (auch Cerebralshunt genannt) ist eine künstliche Verbindung zwischen diversen Hohlorgangen und dem Ventrikelsystom vom Gehirn. Sie ermöglichen eine permanente Ableitung vom sogenannten Liquor, einer Körperflüssigkeit des Gehirns und Rückenmarks (Nervensystem). Meistens wird ein Ventrikulo-peritonealer Shunt eingesetzt.

Cerebralshunts werden unterteilt in:

- Ventrikulo-peritoneale Shunts (VP-Shunts)

- Ventrikulo-atriale Shunts (VA-Shunts)

- Ventrikulo-pleurale Shunts (VPL-Shunts)

- Lumbo-peritoneale Shunts (LP-Shunts)

Portosystemische

Portosystemische Shunts (PSS)

Gefäßverbindung zwischen der unteren Hohlvene und dem Pfortadersystem, das Blut von Milz, Magen und Darm sammelt und zu der Leber führt, werden als portosystemische Shunts bezeichnet.

Sie werden meistens bei einer Lebezirrhose eingesetzt, um einen Pfortaderhochdruck zu senken und um eine Vermeidung der tödlichen Ösophagusvarizenblutung zu erreichen.

Ablauf & Wirkungsweise

Die Durchführung und Funktionsweise

Solche Shunts müssen besonders lang sein und einen möglichst großen Durchmesser besitzen, sodass eine Punktion mit zwei Nadeln möglich ist. Damit die Punktion problemlos erfolgen kann, werden die Dialyseshunts so dicht wie möglich unter der Haut eingesetzt.

Da er sich im Körperinneren befindet, ist beim Legen eines Shunts auf absolute Hygiene zu achten. Anderenfalls können eventuelle Keime schwere gesundheitliche Schäden anrichten. Wenn ein Shunt zum Beispiel für eine regelmäßige Dialyse in den Unterarm gelegt wird, dauert es in der Regel eine Weile, bis sich der Organismus an den Fremdkörper gewöhnt hat.

Ein Shunt, der sich im Körper befindet und eingesetzt wird, ist regelmäßig zu überwachen. Nur so kann festgestellt werden, dass er optimal funktioniert.

Ein Shunt hilft bei

- Regelmäßigen Dialysen (z. B. bei Niereninsuffizienz)

- Nicht ausreichendem Abfluss des Liquors (z. B. bei Hydrocephalus oder bei einem Pseudotumor cerebri)

Dialyseshunts

werden angelegt, damit ein Gefäß zur Verfügung steht, das ein ausreichendes Volumen für die regelmäßige Hämodialyse aufweist.

Liquorshunts bzw. Cerebralshunts werden eingesetzt, um Druck, Menge und Fließrichtung vom Liquors in den Hirnventrikeln zu regulieren. Sie leiten die Körperflüssigkeit des Nervensystems in andere Partien des Körpers um. So können vergrößerte Hirnventrikel wieder auf ihre Normalgröße schrumpfen. Dadurch bilden sich wiederum die Beschwerden des Hydrocephalus (Wasserkopf) zurück. Sie werden auch bei einer intrakranielle Hypertension (Pseudotumor cerebri) verwendet.

Shunts ermöglichen dem medizinischen Fachpersonal außerdem eine einfache Entnahme des Liquors, zum Beispiel bei vorhandenem Ventilreservoir.

Es fördert & stärkt

Für Embryos sind Shunts lebensnotwendig

- Lebensnotwendig für Embryos

- Fördert einen angemessenen Fluss des Liquors

- Erleichtert die regelmäßige Hämodialyse

Die natürlichen Shunts des embryonalen und fetalen Stadiums sind für die ungeborenen Kinder lebensnotwendig. Ihre wichtigste Funktion ist die Versorgung des Embryos mit Sauerstoff. Zu diesem Zeitpunkt sind die Lungen des Babys nämlich kollabiert, sodass keine herkömmliche Atmung stattfinden kann.

Shunts unterstützen den Patienten auch, indem sie den Fluss des Liquors regulieren und somit die Symptome des Hydrocephalus lindern. Shunts als großvolumige Gefäße im Unterarm ermöglichen außerdem eine Punktion mit zwei Nadeln.

Wer behandelt?

- Neurochirurgen

- Gefäßchirurgen

- Spezialisten für Shuntchirurgie

Je nach Art des Shunts verläuft die Operation etwas anders. Sie ist meistens aber unkompliziert und dauert nicht lange an.

Dialyseshunt

Ein Dialyseshunt erfolgt zum Beispiel meistens in Lokalanästhesie bzw. örtlicher Betäubung. Wenn möglich, wird der Shunt in den Unterarm gelegt, Alternativen sind die Ellenbeuge, der Oberarm oder der Oberschenkel.

Für den Eingriff wird die Haut über einen kleinen Schnitt geöffnet, um Vene und Schlagader aufzusuchen. Anschließend wird die Vene durchtrennt und auf die Blutschlagader aufgenäht. Die Vene wird am anderen Ende verschlossen.

Liquorshunt

Auch der Einbau eines Liquorshunts dauert nicht lange. Die Operation erfolgt unter sterilen Bedingungen und in Vollnarkose im Operationssaal. Der Eingriff wird von einem Neurochirurgen, also einem Spezialisten für Gehirnoperationen, vorgenommen.

Beim Liquorshunt ist zunächst ein Hauschnitt in die Kopfhaut nötig. Anschließend wird ein Loch in den Knochen gebohrt, damit der Ventrikelschlauch in die Hirnkammer geführt werden kann. Hierdurch kann dann der Liquor abfließen. Im nächsten Schritt wird ein Schnitt in der Bauchdecke eröffnet.

Die Ventileinheit wird dann samt Schlauch durch einen Tunnel zwischen dem Bauchdeckenschnitt und der Kopfhaut unter der Haut durchgezogen. Zuletzt verschließt der Operateur die Ventileinheit an einen Ventrikelkatheter und platziert das andere Schlauchende in die Bauchhöhle.

Risiken & Nebenwirkungen

Bei den meisten Eingriffen besteht die größte Gefahr während der Operation. Bei Shunts hingegen treten eventuelle Probleme meistens erst später auf. Die häufigsten Komplikationen bei der Einlage von Shunts sind Blockierungen, Infektionen oder ein zu starker Abfluss der Körperflüssigkeiten.

Bei hämodynamischen Shunts können auch die Druckverhältnisse in den Blutgefäßen verändert werden. Eventuell wird die Sauerstoffsättigung vom Blut durch die Vermischung verringert. Das kann eine Unterversorgung des Körpers zur Folge haben.

Bei einer Blockierung, die an jedem Bereich des Liquorshunts auftreten kann, kommt es zu Symptomen von einem erhöhten Hirndruck. Die Symptomatik kann je nach Ausmaß von der Blockierung, Alter und Person stärker oder schwächer ausfallen.

Bei einer Blockierung kann es zu folgenden Symptomen kommen:

- Kopfschmerzen (periodisch)

- Übelkeit und/oder Erbrechen

- Teilnahmslosigkeit, Benommenheit und Verminderung der gesitigen Leistung

Shunt-Patienten, die verwirrt sind, langsam reagieren oder in einen komatösen Zustand verfallen, müssen möglicherweise in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Neurochirurgen untersuchen dann den Shunt, um eine mögliche Blockierung festzustellen und den blockierten Teil gegebenenfalls zu entfernen bzw. zu ersetzen.

Bei Shunts besteht außerdem ein erhöhtes Infektionsrisiko, da hierbei ein Fremdkörper in den Organismus implantiert wird. Wird eine Infektion nicht behandelt, kann die Wunde aufreißen. Es kann auch zu einer systemischen Infektion mit hohem Fieber und Schüttelfrost kommen.

Meistens muss der Shunt entfernt werden, wenn es zu einer Infektion kommt. In manchen Fällen kann die Infektion jedoch durch eine intensive Therapie mit Antibiotika behandelt werden, sodass der Shunt nicht entfernt werden muss. Liegt eine Infektion vor, kommt es zu einer ungewöhnlichen Schwellung oder Rötung der Wunde bzw. des Bereiches, an den der Shunt gelegt wurde.

Bei Liquorshunts

Bei Liquorshunts kann es außerdem zu einem zu starken Abfluss des Shunts (Überdrainage) kommen. Das kann aufgrund der Schwerkraft geschehen, also durch eine aufrechte Position des Patienten, die einen starken Fluss aus den Ventrikeln begünstigt.

Bei einem zu starken Abfluss kann es zu folgenden Symptomen kommen:

- Kopfschmerzen, die sich in aufrechter Position verstärken und beim Liegen verringern

- Übelkeit und Erbrechen

- Trägheit

- Sehstörungen (vor allem Doppelbilder)

- Verminderung der geistigen Leistungsfähigkeit

Gegenanzeigen

Kontraindikationen bei Dialyseshunts:

- Herzinsuffizienz

- Verschluss der Unter- und/oder einer der beiden Oberarmarterien

Kontraindikationen für transjuguläre intrahepatische portosystemische Shunts (TIPS), die bei Pfortaderhochdruck eingesetzt werden, sind:

- kavernöse Pfortaderthrombose

- Rechtsherzinsuffizienz

- Pulmonale Hypertonie

- Spontane bakterielle Peritonitis

- Polyzystische Lebererkrankung

- sehr schlechte Gerinnungswerte (inr > 2) oder Thrombozytopenie (

- Hepatische Enzephalopathie

- Hepatozellulärekarzinom (HCC)

Unser Fazit zu den Shunts

Ab und an kommt es zwar zu Komplikationen wie einer Infektion, in der Regel verbessern Shunts jedoch die Lebensqualität der Patienten maßgeblich. Die Operation sollte unter absolut sterilen Bedingungen erfolgen.