Cholezystektomie befreit von Beschwerden

Erkrankungen des Verdauungstraktes erzeugen eine Fülle an Beschwerden. Diese können unter Umständen sogar schmerzhaft sein. Moderne Untersuchungsmethoden und Behandlungen tragen dazu bei, dass Patienten mit derartigen Einschränkungen wieder normal essen und trinken können, ohne dass sie mit weiteren Folgeschäden rechnen müssen.

Ein solcher Eingriff ist die Cholezystektomie, also die Entfernung der Gallenblase. In den allermeisten Fällen wird hierfür die sogenannte laparoskopische Operation verwendet. Was das genau ist, welche anderen Methoden es gibt, wann eine Gallenblasen-Entfernung überhaupt angebracht ist und alle weiteren wichtigen Informationen zur Thematik, finden Sie nachfolgend.

Table of Contents

Was ist eine Cholezystektomie?

Inhaltsverzeichnis

Ein heute minimal invasives Verfahren, dass im Gegensatz zur früheren Methode eine enorme Entlastung bedeutet, ist die Cholezystektomie. Der Wortteil -zystektomie wird für alle medizinischen Eingriffe verwendet, bei denen es um Hohlkörper wie die Gebärmutter und die Harnblase sowie um die Scheidenvorderwand oder die Eierstöcke geht.

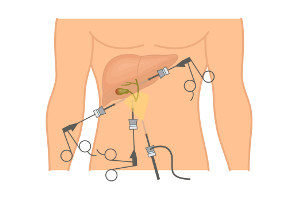

Im Gegensatz zu diesen Maßnahmen ist eine Cholezystektomie meist nur bei einer Entzündung der Gallenblase begründet oder indiziert. Minimal invasive Operationen werden anders als konventionelle oder herkömmliche Verfahrensweisen mit dem Endoskop vorgenommen. Dafür sind nur wenige kleine Einschnitte durch die Haut und die Bauchdecke erforderlich. Fast bei allen Cholezystektomien wird minimal invasiv gearbeitet.

Nur in seltenen Ausnahmefällen bei bestimmten ausgedehnten Beschwerdebildern kann die übliche chirurgische Verfahrensweise angezeigt sein. Diese ist für die betroffenen Patientinnen und Patienten um ein Vielfaches belastender, als die minimal invasive Technik. Die Cholezystektomie, die ebenso unter der Formulierung Gallenblasenentfernung bekannt ist, wird genutzt, um die Gallenblase zu entnehmen.

Ursprung & Entwicklung

Der Ursprung der Cholezystektomie geht zurück bis gegen das Ende des 19. Jahrhundert. Im Jahr 1882 nahm der Chirurg Carl Langenbuch im Berliner Lazarus Krankenhaus die erste operative Entfernung der Gallenblase vor. Die Auslöser für diesen Schritt waren Gallensteine. Im gleichen Moment kamen allerdings Bedenken auf, ob die Gallenblase unbedingt für die Funktionstüchtigkeit des Verdauungsapparates nötig ist.

Eine Vereinfachung der Cholezystektomie war die Entnahme der Gallenblase über eine laparoskopische Intervention beziehungsweise über einen laparoskopischen Eingriff. Diese wurde erstmals im März des Jahres 1987 vom Chirurgen Philippe Mouret vorgenommen.

Eine etwas abgewandelte Form dieser Operationsweise war die laparoskopische Cholezystektomie in Kombination mit einem Rektoskop (Endoskop zur Untersuchung des Mast- oder Enddarms) unter der Zufuhr von Kohlendioxid. Diese Taktik wurde als Kohlendioxid-Insufflation bekannt. In der Medizin wird von einer Insufflation gesprochen, wenn ein Pulver oder ein Gas in einen anatomischen Hohlraum eingeblasen wird.

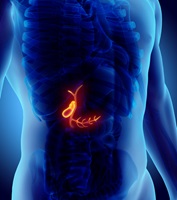

Die Cholezystolitiasis (Vorhandensein von Gallensteinen oder Gallenkonkrementen) und die Appendizitis (Entzündung des Wurmfortsatzes am Blinddarm) sind heute die wichtigsten Erkrankungen des Bauches oder des Abdomens (abdominale Erkrankungen), die eine operative Behandlung nach sich ziehen.

Funktion, Wirkung & Ziele

Die Aufgabe der Cholezystektomie besteht in einer Absetzung oder einer Resektion der Gallenblase. Dieser Prozess trägt dazu bei, dass durch die verschiedensten Ursachen ausgelöste Symptome oder Krankheitsmerkmale beseitigt werden.

Wissenschaftliche Forschungen haben bestätigt, dass der menschliche Organismus nicht unbedingt eine Gallenblase benötigt. Insofern keine Beschwerden von der Gallenblase ausgehen, wird diese in der Regel gar nicht wahrgenommen

Wissenschaftliche Forschungen haben bestätigt, dass der menschliche Organismus nicht unbedingt eine Gallenblase benötigt. Insofern keine Beschwerden von der Gallenblase ausgehen, wird diese in der Regel gar nicht wahrgenommen

Die Gallenblase ist ein relativ kleines Organ, das in seiner Form einer Birne ähnelt. Physiologisch ist die Gallenblase nur in der Hinsicht wichtig, dass sie die von der Leber hergestellten Verdauungssäfte speichert. Sie ist daher für die Leber selbst ein essenzielles Organ. Die Verdauungssäfte werden umgangssprachlich als Galle definiert.

Die Galle oder der Gallensaft ist erforderlich, um die in den Nahrung enthaltenen Fette zu spalten. Befindet sich die Nahrung im Zwölffingerdarm, dann schüttet die Gallenblase durch ein Zusammenziehen (Kontrahieren) diese dickflüssige Substanz in den Zwölffingerdarm aus. So wird die Verdauung der Fette eingeleitet und unterstützt.

Verbessert & Lindert

Verbesserungen für die Patienten nach einer Cholezystektomie sind:

- keine Beschwerden (Koliken, Schmerzen) mehr

- Vorbeugung eines Gelbsucht (Ikterus)

- Prävention gegen eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis)

- Verhinderung des Ausbreitens von Metastasen durch Gallenblasenkrebs

- Steigerung der Lebensqualität

Eine Gallenkolik wird durch eine Verlegung der Gallengänge durch Gallensteine hervorgerufen. Diese können beispielsweise durch das Zusammenziehen der Gallenblase in die Gallengänge gelangen und dort stecken bleiben. Daraus ergibt sich ein Rückstau der Galle in das Speicherorgan, weil diese nicht ungehindert in den Zwölffingerdarm abfließen kann.

Je nachdem, um welche Gallensteine es sich handelt, kann eine Choledocholithiasis oder eine Cholezystolithiasis als Auslöser in Frage kommen. Eine andere Ursache kann eine Cholezystitis oder eine Entzündung der Gallenblase sein.

Die Behandlung

Behandlungsmöglichkeiten bei der Cholezystektomie

Die zu operierenden Patientinnen und Patienten begeben sich dazu in eine Klinik, um eine möglichst hohe Sicherheit und eine anschließende Nachsorge zu gewährleisten. Darüber hinaus müssen entsprechende technische Voraussetzungen vorhanden sein, um eine Vollnarkose ausführen zu können. Das ist unter ambulanten Umständen nicht möglich.

Die Realisierung der Cholezystektomie kann auf zweierlei Arten geschehen:

- die konservative oder offene Cholezystektomie

- die laparoskopische Cholezystektomie

Die Vorteile der laparoskopischen Cholezystektomie liegen klar auf der Hand. Neben einer Minimierung der Belastung der Patienten sind die Chancen auf Heilung und Genesung größer. Außerdem bleibt die Operationswunde nur auf die entsprechende Körperstelle begrenzt, in der sich die kleinen Einschnitte befinden.

Der Bauchraum muss nicht mehr großflächig eröffnet werden, was die Prognose der Wundheilung ebenfalls optimiert. Eine Prognose ist eine wissenschaftlich fundierte Vorausschau auf ein Ereignis oder einen Verlauf.

Durchführung & Wirkung

Da die laparoskopische Cholezystektomie gegenwärtig der am weitesten verbreitete chirurgische Eingriff zur Entnahme der Gallenblase ist, soll die Durchführung an dieser Stelle genauer erklärt werden. Medizinische Laien können sich unter der Schlüssellochtechnik die Vorgehensweise besser vorstellen, als unter einer laparoskopischen Operation.

Einige davon werden in der Nähe des Nabels platziert. Diese Öffnungen müssen sein, damit das Laparoskop und die Trokare mühelos eingeführt werden können. Ein Trokar ist ein medizinisches Instrument, das ein unbeabsichtigte Verschließen des Zuganges zu einer Körperhöhle verhindert.

Ein sogenannter Hauptschnitt bleibt für das Laparoskop, mit dem direkt im Bauchraum gearbeitet wird. Ein Laparoskop ist ein Endoskop, das eigens für die Bauchspiegelung (Laparoskopie) beziehungsweise die innerliche Betrachtung des Bauchraumes entwickelt wurde. Das Laparoskop ist für das Aufnehmen der Gallenblase zuständig.

Ein sogenannter Hauptschnitt bleibt für das Laparoskop, mit dem direkt im Bauchraum gearbeitet wird. Ein Laparoskop ist ein Endoskop, das eigens für die Bauchspiegelung (Laparoskopie) beziehungsweise die innerliche Betrachtung des Bauchraumes entwickelt wurde. Das Laparoskop ist für das Aufnehmen der Gallenblase zuständig.

Ein als Bergebeutel bezeichnetes Hilfsmittel dient als einfache Aufnahmevorrichtung für die Gallenblase. Diese wird zuvor frei präpariert oder frei gelegt. Das heißt, dass die Blutgefäße, die Nerven und einzelne Gewebeteile abgetrennt werden.

Damit die Patienten schmerzfrei und vollkommen entspannt sind, ist eine Vollnarkose unverzichtbar. Der Bauchraum wird durch das Einblasen von Kohlendioxid aufgedehnt. Das hat den Vorteil einer präziseren Sicht für den Operateur. Außerdem liegen die einzelnen Organe nicht so eng beieinander, was das Verletzungsrisiko verringert. Das Ausleuchten des Operationsbereiches im Bauchraum beruht auf einer Trokarlampe.

Die laparoskopische und die offene Cholezystektomie basiert auf vier Schritten:

- operatives Eröffnen des Bauchraumes

- Präparation der Gallenblase

- Verschluss von Blutgefäßen und des Gallenblasenganges

- Entfernen der Gallenblase

- Vernähen der Einschnitte

Wird der Gallenblasengang nicht richtig verschlossen, kann Gallensaft in die Bauchhöhle gelangen. Dann muss eine Bauchspiegelung erfolgen, um bedrohliche gesundheitliche Folgen auszuschließen.

Hilft gegen

- akute oder plötzlich eintretende Entzündungen

- chronisch rezidivierende (ständig wiederkehrende) Cholezystitis

- Gallensteine

- Störungen des Gallenabflusses oder Gallenblasenhydrops

- Gallenblasentumore, Gallenblasenkrebs oder Gallenblasenkarzinom

- Gallenblasen, die größer als drei Zentimeter sind

- Steinperforation (Durchtritt von Steinen aus der Gallenblasenwand)

- Pankreatitis

- rezidivierende oder wiederkehrende Gallenkoliken

- Polypen in der Gallenblase als mögliche Vorstufen von Tumoren

Polypen sind blasenartige Ausstülpungen oder Verdickungen in der Schleimhaut eines Organs. Entarten die Zellen der Polypen, können daraus Krebswucherungen entstehen.

Eine entzündliche Reaktion der Gallenblase wird fast immer durch Gallensteine veranlasst. Diese Steine sind durch eine raue Oberfläche und eine teilweise scharfkantige Struktur charakterisiert. Wenn sie durch das Zusammenziehen der Gallenblase an den Innenwänden reiben, führen sie eine Reizung herbei.

Sind die Gallensteine unter einer Kolik in den Zwölffingerdarm ausgestoßen worden, lassen die Schmerzen sofort nach. Auch die Gallenflüssigkeit selbst kann eine Gallenblasenentzündung anregen.

Diagnose & Untersuchung

Diagnose und Untersuchungsmethoden für die Cholezystektomie

- Befragung des Patienten nach der Anamnese

Unter einer Anamnese wird die Krankengeschichte verstanden. - Körperliche Untersuchung

Im Mittelpunkt steht hierbei die Ermittlung des Murphy-Zeichens oder des klassischen unangenehmen Druckschmerzes im rechten Oberbauch. - Sonografie oder Ultraschalluntersuchung

Auffällig beim bildgebenden Verfahren ist eine Verdickung der Gallenblasenwand, Gallensteine und/oder eine Erweiterung der Gallengänge. - Ermittlung der Blutsenkungsgeschwindigkeit

- Feststellung von Laborparametern wie:

Anzahl der weißen Blutkörperchen oder Leukozyten

der Gamma-GT ↑

des crp (C-reaktives Protein) ↑

des Bilirubingehaltes im Serum und im Urin

den Leberwerten ALAT ↑, ASAT ↑ und Alkalische Phosphatase ↑ - Ultraschall durch die Darmwand bei Verdacht auf Gallensteinen in den Gallengängen

- ERCP oder endoskopisch retrograde Cholangiografie

- Kernspintomografie

- Magnetresonanztomografie

Das ERCP ähnelt einem endoskopischen Verfahren in Kombination mit einem Kontrastmittel zur Darstellung der Gallengänge. Der Endoskopschlauch wird direkt über den Mund und die Speiseröhre eingeführt.

Bei der Diagnostik vor einer Cholezystektomie sollte darauf geachtet werden, dass die Einnahme von Medikamenten genau abgeklärt wird. Insbesondere das Absetzen von gerinnungshemmenden Arzneimitteln muss erfolgen. Geschieht diese Maßnahme über einen sehr kurzen Zeitraum, kann das Ausmaß von Nachblutungen vermindert werden, ohne dass die Patienten verbluten könnten.

↑ bedeutet, Werte überschreiten den Normbereich

Fachleute/Zu welchem Arzt?

- Internisten beziehungsweise Fachärzte für Innere Medizin

- Onkologe beziehungsweise Fachärzte für Krebsheilkunde

- Chirurgen

Die ausführenden Ärzte Gehen bei diesem Standardeingriff auch im Notfall versiert vor. Die behandelnden Hausärzte überweisen ihre Patienten zur Abklärung und zur Differentialdiagnostik in die Spezialpraxen oder an die zuständigen Kliniken. Dort sind die Betroffenen diagnostisch und therapeutisch in den besten Händen.

Risiken & Nebenwirkungen

Statistisch erfasst sind bislang Risiken wie:

- Blutungen während des Eingriffs

- Nachblutungen

- Störungen oder Verzögerungen der Wundheilung

- Infektionen (Eindringen von Keimen in den Organismus)

- Verletzungen der Gallengänge oder umliegender Organe

- Thrombosen (Verschluss von Blutgefäßen durch Zusammenballungen von Blutplättchen oder Thromben)

- Embolien (Verschluss von Lungenvene oder Lungenarterie)

- allgemeine Narkoserisiken

- Gallenstau durch restliche Gallensteine in den Gallenwegen

- Verwachsungen und Narbenbildungen in den Gallengängen

Ganz komplikationslos und risikofrei ist die Cholezystektomie selbst bei laparoskopischer Durchführung daher nicht. Trotzdem gilt die Methode als äußerst verlässlich und sicher. Die Komplikationsrate ist extrem niedrig. Begleiterkrankungen und weiterführende Problemstellungen im Zusammenhang mit einem Gallensteinleiden können allerdings die Gefährdungen intensivieren.

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen bei er Cholezystektomie:

- akute Pankreatitis

- schwerwiegende Beeinträchtigungen der Blutgerinnung

- schwere Allgemeinerkrankungen

- schlechter Zustand des Patienten

Es gibt ohne Weiteres treffende Gründe, die eine Cholezystektomie zunächst ausschließen.