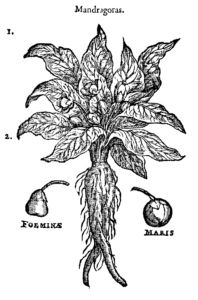

Gemeine Alraune (Mandragora officinarum)

Die Alraune, botanisch Mandragora, ist eine sagenumwobene Pflanze, welche bereits seit der Antike als Zauber- und Heilpflanze verwendet wird. Sie zählt zu den wichtigsten Pflanzen des Altertums und spielt eine bedeutende Rolle in der Mythologie.

Da die Alraunwurzel jedoch stark giftige und potentiell tödliche Alkaloide enthält, wird sie mittlerweile nicht mehr als pflanzliches Arzneimittel genutzt. Sie ist jedoch noch in Form von Alternativmedizinischen Präparaten wie Globuli erhältlich.

Gemeine Alraune

Inhaltsverzeichnis

Steckbrief: Systematik von Mandragora officinarum (auch: Mandragora autumnalis)

- Gruppe: Euasteriden I

- Ordnung: Nachtschattenartige (Solanales)

- Familie: Nachtschattengewächse (Solanaceae)

- Unterfamilie: Solanoideae

- Gattung: Alraunen (Mandragora)

- Art: Gemeine Alraune

- Wissenschaftlicher Name: Mandragora officinarum L.

- Synonyme: u.a. Alraunwurzel; Araunl; Galgenmännchen; Springwurz; Wurzelknecht; Dollwurz; Zauberwurzel

- Weitere Arten: Himalaya-Alraune; Turkmenische Alraune

Table of Contents

Alraunen (Mandragora)

Alraunen (Mandragora) – Zauber- und Giftpflanze

Die Gemeine Alraune (Mandragora officinarum) ist eine stark giftige Pflanze aus der Familie der Nachtschattengewächse, welche bereits seit Jahrtausenden vom Menschen verwendet und geschätzt wird.

Sie gilt als bedeutende Kulturpflanze und wurde in der Vergangenheit mitunter als Heil-, Zauber- und Ritualkraut genutzt. Die Wurzel der Alraune kann nämlich Menschen-ähnliche Formen aufweisen und enthält außerdem halluzinogene Wirkstoffe.

Heutzutage spielt die Alraunwurzel allerdings aufgrund ihrer starken Giftigkeit keine Rolle mehr als Heilmittel. Die in der Wurzel enthaltenen Substanzen können nämlich zu gefährlichen Nebenwirkungen wie etwa Verwirrtheit, Halluzinationen oder gar dem Tod führen.

Heutzutage spielt die Alraunwurzel allerdings aufgrund ihrer starken Giftigkeit keine Rolle mehr als Heilmittel. Die in der Wurzel enthaltenen Substanzen können nämlich zu gefährlichen Nebenwirkungen wie etwa Verwirrtheit, Halluzinationen oder gar dem Tod führen.

Die Alraune ist auch eng mit anderen stark toxischen Pflanzen verwandt, wie etwa mit der Tollkirsche, dem Stechapfel und dem Bilsenkraut. Sie alle gehören zur Familie der Nachtschattengewächse und enthalten giftige Alkaloide, von denen einige allerdings auch zur Gewinnung von Arzneistoffen genutzt werden.

Die Wurzel an sich sollte jedoch keinesfalls als pflanzliches Arzneimittel eingenommen werden, da hierbei schwere bis tödliche Vergiftungen drohen. Aus diesem Grund ist die Alraune heutzutage nur noch in alternativmedizinischen Präparaten enthalten, welche ausschließlich stark verdünnte („potenzierte“) Zubereitungen der Alraunwurzel enthalten.

Mehrere der enthaltenen Stoffe unterliegen in Deutschland aufgrund ihrer hohen Risiken auch dem Arzneimittelgesetz. Sowohl ihre Herstellung als auch deren Verkauf bedarf also einer zuvor erteilten Genehmigung.

Bedeutung & Mythologie

Was bedeutet Mandragora?

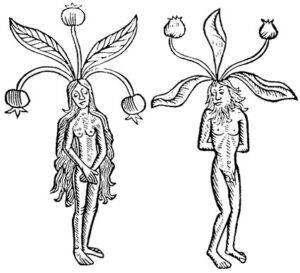

Mandragora ist der Botanische Name der Alraune und leitet sich vermutlich vom persischen Wort „mardom“ ab, was soviel wie „Menschen“ oder „Leute“ bedeutet. Die Alraunwurzel besitzt nämlich arm- und beinartige Ranken, welche ihr ein menschenähnliches Erscheinungsbild verleihen.

Bedeutung der Alraune in der Geschichte und Mythologie

Während die Alraune in unseren Breitengraden kaum als Heilpflanze verwendet wurde, zählt sie u.a. im Mittelmeerraum, in welchem sie auch heimisch ist, zu den bedeutendsten pflanzlichen Arzneimitteln des Altertums. Keine andere Zauber- und Heilpflanze war so sagenumwoben wie die Gemeine Alraune.

Während die Alraune in unseren Breitengraden kaum als Heilpflanze verwendet wurde, zählt sie u.a. im Mittelmeerraum, in welchem sie auch heimisch ist, zu den bedeutendsten pflanzlichen Arzneimitteln des Altertums. Keine andere Zauber- und Heilpflanze war so sagenumwoben wie die Gemeine Alraune.

Die hohe Bedeutung, welcher der Alraune früher zugesprochen wurde, wird mitunter durch die zahlreichen künstlerischen Darstellungen der Pflanze verdeutlicht. So ist sie z.B. auf der Titelblattseite von Dioskurides „De materia medica“ zu sehen, dem wichtigsten Arzneibuch der Antike.

Während die Alraunwurzel in der Antike in erster Linie als Heilmittel angesehen wurde, stand im Mittelalter vor allem die Verwendung als Zauberpflanze im Vordergrund. Zu dieser Zeit wurde die stark giftige Pflanze z.B. auch in nördlichen Gebieten für Rituale und Zaubereien genutzt.

Allerdings zählt vor allem die Renaissance und nicht das düstere Mittelalter als Höhepunkt für die zahlreichen Mythen und Sagen rund um die Alraune.

Der Schrei der Alraune

Warum schreit die Alraune?

Früher wurde angenommen, dass es lebensgefährlich sei, die Alraune auszugraben. Man dachte nämlich, dass die Alraunwurzel einen tödlichen Schrei von sich gibt, wenn sie aus der Erde gezogen wird.

Um die Wurzel zu ernten, wurde diese daher zunächst mit einem Strick an einen Hund befestigt. Nachdem die Wurzelgräber ihre Ohren mit Wachs versiegelt und sich von der Pflanze entfernt hattet, riefen sie den Hund, welcher die an sich gebundene Alraunwurzel schließlich aus dem Boden zog, wobei auch der Tod des treuen Vierbeiners in Kauf genommen wurde.

Um die Wurzel zu ernten, wurde diese daher zunächst mit einem Strick an einen Hund befestigt. Nachdem die Wurzelgräber ihre Ohren mit Wachs versiegelt und sich von der Pflanze entfernt hattet, riefen sie den Hund, welcher die an sich gebundene Alraunwurzel schließlich aus dem Boden zog, wobei auch der Tod des treuen Vierbeiners in Kauf genommen wurde.

Diese aufwendige Ausgrabung machten die ohnehin begehrte Alraunwurzel sehr kostbar. Ihr wurden zahlreiche positive Wirkungen zugeschrieben. So diente sie etwa als Talisman und Amulett und sollte vor bösen Zaubern, Hexerei und Krankheiten schützen aber auch zu Reichtum verhelfen.

Um sie zu ehren, wurde die Alraunwurzel oftmals mit teuren und hochwertigen Stoffen gekleidet und in mit Seide und Samt überzogenen Kästchen aufbewahrt. Ein mal in der Woche wurde sie außerdem aus dem Kästchenherausgenommen und in Wein gebadet.

Die schreiende Alraune in der Moderne

Die alte Legende über den Schrei der Alraune wird auch im Romanklassiker „Harry Potter“ aufgegriffen. So ist es auch in dem Fantasy-Roman notwendig, einen Ohrenschutz zu tragen, um die Alraunwurzel, welche hierbei als Zutat für Zaubertränke dient, zu handhaben.

Die sagenumwobene Alraune ist insgesamt in zahlreichen modernen Werken vertreten, etwa im Videospiel „The Witcher“, im Spielfilm „Pans Labyrinth“ oder im Horrorfilm „Alraune – Die Wurzel des Grauens“.

Alraunen Arten

Welche Arten der Alraune gibt es?

Während unter der Bezeichnung „Alraune“ meist die Gemeine Alraune gemeint ist, handelt es sich hierbei strenggenommen um eine Pflanzengattung, zu welcher auch zwei weitere Arten gehören und zwar die Turkmenische und die Himalaya-Alraune:

- Gemeine Alraune (Mandragora officinarum)

= Herbst-Alraune (Mandragora autumnalis) - Himalaya-Alraune (Mandragora caulescens C.B.Clarke)

- Turkmenische Alraune (Mandragora turcomanica Mizgir.)

Herbst-Alraune (Mandragora autumnalis)

Herbst-Alraune (Mandragora autumnalis)

Früher galt die Herbst-Alraune (Mandragora autumnalis) als eigenständige Art der Alraunengattung. Nach Untersuchungen zur Morphologie der Pflanzen wurde diese Art jedoch nicht mehr von der Gemeinen Alraune (Mandragora officinarum) abgegrenzt und stellt heutzutage nur noch ein Synonym für die Gemeine Alraune dar.

Himalaya-Alraune (Mandragora caulescens)

Die Himalaya-Alraune ist, wie der Name bereits verrät, in Himalaya beheimatet. Sie enthält, ebenso wie die Gemeine Alraune, giftige Alkaloide wie Anisodamin und Scopolamin, welche arzneilich genutzt werden.

Turkmenische Alraune (Mandragora turcomanica)

Die Turkmenische Alraune ist im Kopet-Dag-Gebirge, einem Gebirge zwischen dem Iran und Turkmenistan, beheimatet. Allerdings ist diese Art stark vom Aussterben bedroht. Im Jahr 1994 gab es in Turkmenistan nicht einmal 500 Exemplare.

Mandragora turcomanica wird traditionell von der turkmenischen Bevölkerung als Arzneipflanze genutzt, während sie im Iran vor allem als Lebensmittel dient. In der Küche werden dabei die Früchte und Blätter verwendet.

Der Geschmack der Turkmenischen Alraunenfrüchte wird als stark aromatisch und angenehm sauer beschrieben. Sie schmecken leicht süßlich, weisen jedoch auch einen eher unerwünschten Tomaten-ähnlichen Nachgeschmack auf. Der Geruch ist Melonen-artig mit einer Erdbeer-Note.

Verwendung der Alraunwurzel

Verwendungen – Was macht man mit der Alraune?

Die Alraune wird seit jeher als traditionelles Arzneimittel verwendet und gehörte früher zu den bedeutendsten Zauber-, Ritual- und Heilpflanzen überhaupt. Da heute jedoch bekannt ist, dass bereits geringe Mengen der Alraune tödliche Folgen haben können, dient sie mittlerweile nicht mehr als pflanzliches Heilmittel.

Kann man Alraunen essen?

Nein, die Gemeine Alraune ist stark giftig und sollte keinesfalls gegessen werden. Bereits kleinste Mengen können zu schwerwiegenden Nebenwirkungen führen und sogar tödlich sein.

Die Turkmenische Alraune dient mancherorts allerdings dennoch als Lebensmittel, wenngleich sie ebenfalls toxische Alkaloide enthält. So werden etwa die Beeren und Blätter der dort heimischen Alrauneart in Golestan, einer Provinz im nördlichen Iran, als Nahrungsmittel verzehrt.

Die Alraunwurzel ist auch in Form von Extrakten in einigen Spirituosen wie Schnaps und Likören enthalten. In diesen sind jedoch ebenfalls stark giftige Alkaloide zu finden, weshalb strengstens von dem Genuss abgeraten wird.

Madragorawurzel als Arzneidroge

Mandragora Droge – Was ist eine Alraunwurzel?

Die Wurzel der Alraune (botanisch: Mandragora) wurde seit der Antike als pflanzliche Arzneidroge genutzt. Mittlerweile gilt ihre Anwendung als Heilmittel aufgrund der stark giftigen Inhaltsstoffe allerdings als veraltet.

Alraunwurzel (Mandragorae radix)

- Alraunwurzel (Mandragorae radix)

- Beschreibung: Die ganze oder zerkleinerte, getrocknete Pflahl-Wurzel der Gemeinen Alraune

- Synonyme: Madragorawurzel, Zauberwurzel, Radix Mandragorae

Heutzutage ist die Alraunwurzel allerdings ausschließlich in Form von alternativmedizinischen Präparaten erhältlich, wie nachfolgend noch genauer erläutert wird.

Präparate & Produkte

Alternativmedizinische Präparate mit der Alraunwurzel sind z.B.:

- Arnica comp./Apis Weleda Creme

- Berberis Komplex Nr. 145 Nestmann Dil.

- Mandragora comp. Weleda Dilution

- Mandragora D4 bis D30 DHU Globuli

- Betula/Mandragora comp. Wala

- Cartilago/Mandragora comp. Wala

- Laubenders Mandragora compositum Tropfen

- Mandragora 5% Weleda Salbe

- Mandragora C3 bis C1000 Globuli Ind-Fert

- Clauparest spag. Peka N Tropf.

- Disci/Rhus Tox comp. Wala Ampullen

- Mandragora e radice sicc LM 01 bis LM 120

- Mandragora e radice siccata C 12 Spagyros Globuli

- Hechocur spag. Peka N Tropfen

- Mandragora e radice siccata Spagyros Globuli

- Mandragora officinarium e radice D2 Wala Ampullen & Globuli

- Metakavernit Tropfen

- Metakaveron Streukügelchen

- Metanuxvomica Tropfen

- Metasymphylen Tropfen

- Momordica compositum N Amp.

- Mucosa compositum Inj.-Lsg.

- Olpagall N ZE 1 Hofmann & Sommer Tropf.

- Pekana Komplex Nr 06 Glob.

- Regenaplex Nr.1 d/I Tropfen

- Rheumodoron® 102A Tropfen

- Spagyrische Essenz Mandragora offic. n. Zimpel

- Tinct Mandragorae 1/5

- Vinum Mandragorae

Anwendung der Alraune

Anwendungsgebiete – Für was ist Alraune gut?

Einst eine bedeutsame und wichtige Heilpflanze, gilt die arzneiliche Verwendung der Alraune heute als veraltet. In der Schulmedizin werden ausschließlich einzelne aus der Wurzel isolierte Wirkstoffe verwendet, welche mittels Analysen exakt dosiert werden und als Fertigarzneimittel erhältlich sind.

Die Pflanze an sich sollte jedoch keinesfalls eingenommen werden, da sie stark giftig ist und zu lebensbedrohlichen Symptomen führen kann. Mandragora kann jedoch in Form von Alternativmedizinischen Präparaten wie Globuli (Streukügelchen) angewandt werden.

Verwaltete Anwendungen der Alraunwurzel

Früher fand Mandragora in der Volksheilkunde bei diversen Leiden Anwendung, etwa bei:

Wirkung der Alkaloide

Wie wirkt Mandragora?

Die Wirkung der Alraune beruht auf den bis zu 0,3 bis 0,4 Prozent enthaltenen Tropanalkaloiden, welche zentral dämpfend und zentral stimulierend wirken. Sie haben Pupillen-Erweiternde und krampflösende Eigenschaften und können je nach Konzentration z.B. die Herzschlagkraft beschleunigen oder beruhigend wirken.

In höheren Dosen führen die Alkaloide zunächst zu Herzrasen, Verwirrtheit und Halluzinationen sowie anschließend zu einer tiefen Bewusstlosigkeit, Atemlähmung und schließlich zum Tod.

Einsatzgebiete und Wirkung von Wirkstoffen aus der Alraune

Die Alraune enthält die Alkaloide Atropin und Scopolamin, welche in ihrer Reinform medizinisch verwendet werden.

Atropin ist ein äußerst giftiges Tropan-Alkaloid, das den Parasympathikus hemmt und somit die Wirkung vom Neurotransmitter Acetylcholin verringert. Dies führt zu zahlreichen Wirkungen, etwa einer Beschleunigung der Herzschlagkraft, einer Weitstellung der Bronchien und einer Hemmung der Tätigkeit des Magen–Darm-Trakts.

Der Wirkstoff findet daher bspw. zur Behandlung einer Bradykardie, also einer niedrigen Herzfrequenz, in der Notfall- und Intensivmedizin sowie in der Anästhesie Verwendung. Da Atropin zudem die Pupillen erweitert, ist die Substanz auch in der Augenheilkunde (Ophthalmologie) vertreten.

Weitere Informationen zum Wirkstoff finden Sie in unserem Ratgeber zu Atropin.

Das Tropan-Alkaloid Scopolamin, u.a. auch Hyoscin genannt, wirkt in niedrigen Dosen leicht beruhigend und Brechreiz-hemmend. In höheren Mengen führt es allerdings zu Apathie, also einer Teilnahmslosigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber Reizen.

Daher findet Scopolamin in Form von Reinstoffen u.a. als Antiemetikum (Mittel gegen Übelkeit und Erbrechen) bei der Reisekrankheit Anwendung. Der Wirkstoff wird darüber hinaus auch in der Palliativmedizin eingesetzt, um sterbenden Personen das Lebensende zu erleichtern. Auch Scopolamin wirkt Pupillen-Erweiternd und wird daher in der Augenheilkunde eingesetzt.

Alternativmedizin & Homöopathie

Mandragora in der Alternativen Medizin – Homöopathie & Anthroposophie

Aufgrund der Giftigkeit der Alraune, wird die Pflanze heutzutage ausschließlich in Form von alternativmedizinischen Präparaten angeboten. Homöopathika wie Globuli, Dilutionen und Urtinkturen enthalten stark potenzierte (verdünnte) Zubereitungen der Alraunwurzel und stellen daher keine Gefahr dar.

In der Homöopathie finden dabei sowohl die Wurzeln als auch die Blätter der Pflanze Verwendung, etwa in Form von Globuli und Tropfen (Dilutionen und Urtinkturen) jedoch bspw. auch als Tabletten oder Salben. Genannte Präparate sind in unterschiedlichen Potenzen erhältlich, z.B. in C12, D6 oder LM 01.

Globuli und Co. mit Zubereitungen aus den frischen Alraunenblätter finden vor allem Anwendung bei:

Auszüge aus der getrockneten Alraunwurzel werden in der Homöopathie bei folgenden Einsatzgebieten verwendet:

- Kopfschmerz

- Herz-Kreislauf-Beschwerden

- Verdauungsschwäche

- Leber–Galle-Störungen

- Ischiasschmerzen

Naben der Homöopathie nutzt auch die Anthroposophische Medizin Rezepturen aus der Alraunwurzel. Anthroposophische Mandragora Präparate finden vor allem zur Behandlung von rheumatischen Beschwerden Verwendung.

Für was ist Cartilago Mandragora?

Cartilago Mandragora Präparate finden gemäß der Anthroposophischen Medizin bei rheumatischen Beschwerden wie Arthrosis deformans (Verformende Arthrose) und chronischer primärer Polyarthritis (deformierende Gelenkentzündung) Anwendung.

Für was ist Betula Mandragora?

Als Betula Mandragora comp. werden homöopathische Arzneimittel aus der anthroposophischen Therapie bezeichnet, welche neben der Alraunwurzel noch Zubereitungen der Hänge-Birke enthalten. Sie werden vor allem bei schmerzhaften, chronisch-entzündlichen und degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparats eingesetzt, um den Aufbaustoffwechsel anzuregen, etwa bei:

- Gelenkentzündung (Arthritis)

- verformende Arthrose (Arthrosis deformans)

- subakuter Muskel Gelenkrheumatismus

- subakuter Gelenkrheumatismus

Inhaltsstoffe von Mandragora

Welche Wirkstoffe sind in Alraunen enthalten?

Alle drei Alraunenarten enthalten in allen Pflanzenteilen giftige Alkaloide, insbesondere Tropanalkaloide wie z.B. Atropin, Hyoscyamin und Scopolamin. Der Gehalt der Alkaloide kann je nach Pflanzenteil variieren, wobei die Wurzeln i.d.R. die höchste Konzentration aufweisen.

H. Zell, Mandragora officinarum 002, CC BY-SA 3.0

Allerdings können auch einzelne Pflanzenexemplare deutlich unterschiedliche Mengen an Giftstoffen enthalten, weshalb eine exakte Dosierung ohne chemische Analysen nicht möglich ist und es bereits häufig zu letalen Vergiftungen kam.

Tropanalkaloide sind zwar stark giftig, können isoliert in der richtigen Dosierung jedoch auch arzneilich genutzt werden. So werden die Stoffe Atropin und Hyoscyamin z.B. als Mydriatikum (Pupillen erweiterndes Mittel) in der Augenheilkunde, als Gegengift für Vergiftungen mit Acetylcholinesterase-Hemmern oder als Notfallmittel zur Behandlung einer Bradykardie (niedrige Herzfrequenz) eingesetzt.

Allerdings stellen die Substanzen auch selbst Giftstoffe dar, welche zum sogenannten Anticholinergen Syndrom bzw. zu Symptomen wie Krampfanfällen, Halluzinationen und einem Delirium bis hin zum Tod durch Atemlähmung führen können.

In den Samen der Gemeinen Alraune sind Analysen zufolge durchschnittlich 0,4 Prozent Atropin enthalten. Zehn Samen enthalten also etwa 1 Milligramm Atropin oder 400 Milligramm L-Hyoscyamin.

Inhaltsstoffe der Gemeinen Alraune

- Alkaloide (0,2 bis 0,6 %) [insb. Tropanalkaloide]

- Atropin

- Hyoscyamin

- Scopolamin

- Cuscohygrin

- Apoatropin

- N-Oxide von Hyoscyamin

- N-Oxide von Scopolamin

- 3-Tigloyloxytropan

- 3,6-Di-tigloyloxytropan

- Belladonnin (nur in den getrockneten Wurzeln)

Risiken & Nebenwirkungen

Nebenwirkungen – Ist die Alraune giftig?

Die Alraune ist stark giftig und kann zu potentiell tödlichen Nebenwirkungen führen. Sie sollte daher keinesfalls eingenommen oder anderweitig als Arzneimittel angewandt werden. Alle drei Arten der Alraunen enthalten, insbesondere in den Wurzeln und Blättern, sogenannte Tropanalkaloide.

Diese Stoffe haben eine anticholinerge, halluzinogene und hypnotische Wirkung und können zu einer Atemlähmung führen. Durch klinische Berichte ist bekannt, dass der Verzehr der Alraune zu schwerwiegenden Symptomen führen kann, welche einer Atropin-Vergiftung ähneln.

Hierzu gehören:

Eine Vergiftung mit der Alraune kann zu verschiedenen Symptomen führen

- Sehstörungen (z.B. Augendruckerhöhung und Verschwommenes Sehen)

- Pupillenerweiterung (Mydriasis)

- Mundtrockenheit

- Schwierigkeiten beim Wasserlassen

- Schwindel

- Kopfschmerzen

- Erbrechen

- Hautrötungen

- Schnelle Herzfrequenz (Tachykardie)

- Harnverhalt

- Hyperaktivität

- Halluzinationen

Den Berichten zufolge kommt es erst mehrere Stunden nach der Einnahme zu neurologischen Symptomen wie Desorientiertheit, Krampfanfällen, Delirium und/oder Koma. Zuvor treten meist Beschwerden wie eine Pupillenerweiterung, Tachykardie und Harnverhalt auf.

Die Einnahme der Alraunwurzel führt vermutlich auch zu weiteren Nebenwirkungen wie z.B. Durchfall und Erbrechen, welche jedoch im Vergleich zu den anderen Auswirkungen vernachlässigbar sind.

Quellen & Verweise

- Alraune – Heilpflanze und sagenhafte Zauberpflanze. (2007, August 16). DAZ.online. https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2007/daz-33-2007/alraune-heilpflanze-und-sagenhafte-zauberpflanze

- AMG – Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln. (o. J.). Gesetze-im-internet.de. Abgerufen 10. Januar 2023, von https://www.gesetze-im-internet.de/amg_1976/BJNR024480976.html

- Avoxa – Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH. (o. J.). Selbstmedikation. PTA-Forum online. Abgerufen 10. Januar 2023, von https://ptaforum.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-072009/selbstmedikation/

- Cilliers, L., & Retief, F. (2019). Poisons, poisoners, and poisoning in ancient Rome. In Toxicology in Antiquity (S. 231–242). Elsevier.

- Hanus, L. O., Rezanka, T., Spízek, J., & Dembitsky, V. M. (2005). Substances isolated from Mandragora species. Phytochemistry, 66(20), 2408–2417. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2005.07.016

- Pharmaziegeschichte: Alraune und andere Liebes- und Rauschdrogen. (2006, Dezember 17). DAZ.online. https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2006/daz-51-2006/uid-17022

- Piccillo, G. A., Mondati, E. G. M., & Moro, P. A. (2002). Six clinical cases of Mandragora autumnalis poisoning: diagnosis and treatment. European Journal of Emergency Medicine: Official Journal of the European Society for Emergency Medicine, 9(4), 342–347. https://doi.org/10.1097/00063110-200212000-00010

Verwandte Ratgeber

Weitere Informationen finden Sie in folgenden verwandten Ratgebern: