Table of Contents

Furosemid steigert dosisabhängig die Ausscheidung von Wasser aus dem Körper und wird in erster Linie zur Behandlung von Ödemen eingesetzt.

Was ist Furosemid?

Was ist Furosemid?

Inhaltsverzeichnis

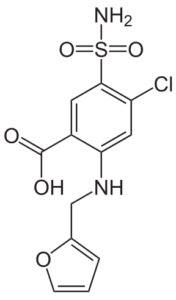

Furosemid ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der Schleifendiuretika. Neben Furosemid gehören auch noch Torasemid, Etacrynsäure, Bumetanid und Piretanid zu den Schleifendiuretika.

Alle Wirkstoffe dieser Gruppe zeigen einen ausgeprägten diuretischen Effekt, welcher dosisabhängig steigt.

Das bedeutet, dass mit steigender Dosis immer größere Mengen Wasser aus dem Körper ausgeleitet werden, im Gegensatz zu Thiaziddiuretika, wie Hydrochlorothiazid (HCT), welches einen maximalen Effekt bei etwa 25mg erreicht. Aus diesem Grund werden Schleifendiuretika auch als „High-Ceiling-Diuretika“ bezeichnet.

Theoretisch kann die Harnmenge mit Furosemid auf täglich bis zu 50 Liter erhöht werden.

Die Resorption und Wirkung von Furosemid, wenn es peroral als Tablette eingenommen wird, zeigt eine ausgesprochene Abhängigkeit von der Nahrung. Schon ohne gleichzeitige Nahrungseinnahme kann die Resorptionsrate individuell zwischen 20-90% schwanken.

Die gleichzeitige Nahrungsaufnahme hemmt die Resorption von Furosemid noch weiter, weshalb dieser Wirkstoff unbedingt vor einer Mahlzeit, am besten morgens, auf leeren Magen eingenommen werden sollte, um Schwankungen der diuretischen Wirkung zu vermeiden.

Die meisten Wirkstoffe der Schleifendiuretika-Gruppe, so auch Furosemid, sind Sulfonamide. Sulfonamide besitzen ein bekanntes allergisierendes Potential, was zu Unverträglichkeiten nach der Einnahme führen kann.

Bei der erstmaligen Anwendung ist auf etwaige Nebenwirkungen und Unverträglichkeitsreaktionen zu achten und gegebenenfalls ein nicht-Sulfonamid-Schleifendiuretikum zu wählen (zum Beispiel Torasemid).

Welchen Zwecken dient dieser Wirkstoff?

Furosemid ist ein hochwirksames Diuretikum und wird als solches zur Behandlung von vielen Erkrankungen eingesetzt. Dazu gehören:

- Flüssigkeitsansammlungen (Ödeme) im Körper, wegen Herz-und/oder Leberinsuffizienz

- Ödeme im Körper, wegen einer Niereninsuffizienz

- Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe, aufgrund von Verbrennungen

- Zur Behandlung des Bluthochdrucks

Der Wirkstoff wird üblicherweise als Tablette oder Kapsel eingenommen. Es gibt jedoch auch Ampullen und Injektionslösungen für die intravenöse Anwendung.

Allgemeines

| Allgemeines | |

|---|---|

| Name | Furosemid |

| Andere Namen | |

| Summenformel | C12H11ClN2O5S |

| Wirkstoffklasse | Schleifendiuretikum |

Wirkungsweise

So wirkt Furosemid

Furosemid wird zur Klasse der Schleifendiuretika gezählt. Alle Schleifendiuretika wirken im aufsteigenden Teil der Henle-Schleife in der Niere und blockieren dort den sogenannten Na-K-2Cl-Cotransporter.

Die Niere besteht aus abertausenden Nephronen, das sind die einzelnen Nierengefäße, durch welche der Harn gefiltert und schlussendlich in die Blase abgegeben wird.

Jedes Nephron besteht bildlich gesprochen aus einer S-förmigen Schleife, welche als proximaler Anteil, Henle-Schleife und distaler Anteil bezeichnet wird.

Alle Diuretika-Klassen wirken an anderen Orten in diesem Nephron, Furosemid und andere Schleifendiuretika in der Henle-Schleife.

Der Cotransporter den sie blockieren, ist der wirksamste unter allen Transportkanälen der Niere. Er filtert große Mengen Wasser aus der Niere und leitet es in weiterer Folge zurück in den Blutkreislauf.

Wird dieser effektive Kanal jetzt blockiert, kommt es zu einer stark erhöhten Ausscheidung von Wasser über die Niere, da es nicht rückresorbiert wird.

Sinkt jetzt im Blut das Volumen, reagiert der Körper darauf, indem er das Blutvolumen wieder erhöhten will. Aus diesem Grund werden Wasseransammlungen im Gewebe mobilisiert und gelangen ins Blut. Dadurch werden effektiv Ödeme reduziert.

Das vermehrte Wasser im Blut wird bei weiterer Einnahme wieder ausgeschieden, sodass im Laufe einer Therapie anhand der Symptomatik die Dosierung von Furosemid individuell angepasst werden muss.

Unabhängig von seiner harntreibenden Wirkung besitzt der Wirkstoff eine blutdrucksenkende Wirkung, welche in der Therapie der Hypertonie genutzt werden kann.

Nach einiger Zeit reagiert der Körper zwar mit Gegenmaßnahmen und erhöht den Gefäßwiederstand, allerdings nicht so stark wie zu Beginn, wodurch eine nachhaltige Blutdrucksenkung möglich wird.

Die harntreibende Wirkung von Furosemid kann am Tag und vor allem in der Nacht zu vermehrten Harndrang führen, weshalb der Wirkstoff meistens am Morgen vor dem Frühstück und bei Bedarf noch einmal vor dem Mittagessen eingenommen wird, um die nächtliche Ruhe nicht zu stören.

Aufnahme, Abbau und Ausscheidung von Furosemid

Furosemid-haltige Arzneimittel werden auf leeren Magen vor dem Frühstück und gegebenenfalls ein weiteres Mal auf leeren Magen vor dem Mittagessen eingenommen.

Die Resorption von Furosemid ist individuell sehr unterschiedlich und wird bei gemeinsamer Einnahme mit Nahrung gänzlich unvorhersehbar. Deshalb soll die gleichzeitige Einnahme mit Essen vermieden werden.

Nach der Resorption im Darm gelangt Furosemid über das Blut in die Nieren und gelangt so an seinen Wirkort. Nach Blockierung des Cotransporters wird Furosemid hauptsächlich unverändert über die Niere ausgeschieden, ein kleiner Anteil wird über die Galle eliminiert.

Dieser Anteil kann bei schwerer Nierenfunktionsstörung ansteigen, erreicht aber nie die Werte der Niere. Die Halbwertszeit von Furosemid ist mit zwei Stunden vergleichsweise kurz, kann jedoch bei schweren Leber– und Nierenfunktionsstörungen auf bis zu 9 Stunden ansteigen.

Anwendungsgebiete

Wann wird Furosemid eingesetzt?

Furosemid kommt als Schleifendiuretikum bei ausgeprägten Wassereinlagerungen (Ödeme) im Gewebe zum Einsatz.

Diese Ödeme bilden sich infolge von Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, Lebererkrankungen und Verbrennungen. Hauptorte solcher Ödeme sind vor allem im Bauch (Aszites) und in den unteren Beinen.

Meistens sind die Ödeme durch mildere Diuretika nicht beherrschbar, weil diese zu schwach wirken, dann kommt Furosemid zum Einsatz. Es schwemmt innerhalb kürzester Zeit große Wassermengen über die Niere aus und kann so rasch zu einer Abnahme der Wassereinlagerungen führen.

Damit einhergehend kommt es zu einer deutlichen Verbesserung der Symptomatik des Patienten, was dessen Lebensqualität maßgeblich verbessert. Dazu gehört in erster Linie die Atemnot.

Im Laufe der Behandlung kann die Dosierung verringert werden, wenn die Ödeme zurückgegangen sind. Die exakte Menge Furosemid ist von Mensch zu Mensch verschieden und muss individuell festgelegt werden.

Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die arterielle Hypertonie, mit und ohne Ödembildung. Durch die wasserausscheidende Wirkung nimmt der Gefäßwiederstand ab und es wird in der Folge auch der Blutdruck gesenkt.

Furosemid beeinflusst den Elektrolythaushalt des Körpers und scheidet nicht nur Natrium, sondern auch Kalium, Magnesium, Phosphat und Calcium aus. Eine regelmäßige Kontrolle ist deswegen Teil einer Behandlung mit Furosemid.

Richtige Anwendung

So wird Furosemid angewendet

Üblicherweise wird Furosemid ein bis zweimal täglich eingenommen. Die Einnahme erfolgt vor den Mahlzeiten auf leeren Magen, um einen möglichen Wirkungsverlust zu vermeiden.

In der Regel wird die Dosis so aufgeteilt, dass wenn zwei Einnahmen notwendig sind die größere Dosis am Morgen vor dem Frühstück gegeben wird und die zweite niedrigere vor dem Mittagessen.

Die Einnahme am Abend stört aufgrund des Harndranges den Nachtschlaf und wird normalerweise vermieden.

Medikamente

Welche Medikamente beinhalten den Wirkstoff Furosemid?

Furosemid ist ein sehr alter Arzneistoff und folglich gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Handelspräparate am Markt.

- Diurapid

- Furanthril

- Furobeta

- Furodrix

- Furogamme

- Furon

- Furosal

- Fusid

- Lasix

- Lasitace (Kombination mit Ramipril)

- Furo-Spirobene (Kombination mit Spironolacton)

Nicht alle Handelspräparate von Furosemid sind in jedem Land erhältlich. Die Namen und Packungsgrößen können sich voneinander unterscheiden.

Handelsnamen

Monopräparate

- Diurapid (D)

- Furanthril (D)

- Furobeta (D)

- Furodrix (CH)

- Furogamma (D)

- Furon (A)

- Furorese (D)

- Furosal (D)

- Fursol (CH)

- Fusid (D)

- Jufurix (D)

- Lasix (D, A, CH)

- Oedemex (CH)

- Generika (D, A, CH)

Kombinationspräparate

- Betasemid (D)

- Diaphal (D)

- Furorese comp (D)

- Furo-Spirobene (A)

- Furospir (CH)

- Lasilacton (A, CH)

- Lasitace (A)

- Osyrol-Lasix (D)

- Spiro comp (D)

- Spiro-D (D)

Indikationen

Furosemid ist in folgenden Fällen zugelassen:

- Hypertonie (Bluthochdruck)

- Ödeme (auch Hirnödeme)

- Aszites (Wasserbauch)

- drohendes Nierenversagen

- Hyperkaliämie (erhöhte Konzentration von Kalium im Blut)

Darüber hinaus wird der Wirkstoff auch im Sport als Maskierungsmittel eingesetzt; Furosemid ist nämlich in der Lage, Spuren von eventuell eingenommenen Dopingmitteln aus dem Organismus zu schwemmen. Aus diesem Grund steht Furosemid auch auf der Dopingliste.

Gegenanzeigen

Wann darf Furosemid nicht verwendet werden?

Furosemid darf nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Furosemid oder anderen Arzneistoffen mit Sulfonamid-Struktur eingenommen werden.

In dieser Hinsicht zeigen sich Kreuzreaktionen, wodurch sich eine Einnahme eines anderen Arzneistoffes mit Sulfonamid-Struktur ebenfalls vermieden werden muss.

Vorsicht ist geboten bei Leberversagen mit Störungen des Bewusstseins. Schwere Elektrolytstörungen, insbesondere Mangel an Kalium und Natrium verbieten eine Einnahme von Furosemid, da dieses beide Elektrolyte vermehrt über die Niere ausscheidet.

Die Einnahme von Furosemid darf bei bestehender und bekannter Hypovolämie (zu wenig Blutvolumen) nicht begonnen oder fortgeführt werden, da sonst ein hypovolämischer Schock die Folge sein kann.

Die Anwendung von Furosemid in der Schwangerschaft und Stillzeit hat mit äußerster Vorsicht zu erfolgen.

Was müssen Sie bei Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Die Anwendung von Furosemid während der Schwangerschaft darf nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung des behandelnden Arztes erfolgen, wenn dieser eine Anwendung für unbedingt erforderlich hält.

Ebenso ist große Vorsicht bei einer Anwendung während der Stillzeit geboten, da Furosemid in die Muttermilch übertritt und vom Säugling beim Stillen aufgenommen werden kann.

Des Weiteren hemmt Furosemid aufgrund seiner diuretischen Wirkung die Produktion der Muttermilch.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Furosemid ist zur Behandlung von Kinder ab dem Zeitpunkt der Geburt zugelassen. Bei der Anwendung bei Babys, vor allem bei Frühgeborenen, besteht ein erhöhtes Risiko von Nierenverkalkungen und Nierensteinen, weshalb sorgfältige Überwachungsmaßnahmen durchgeführt werden sollten.

Ebenfalls erhöht Furosemid das Risiko, vor allem bei Frühgeborenen, dass sich der Ductus arteriosus nach der Geburt nicht schließt. Dabei handelt es sich um eine Gefäßverbindung, welche vor der Geburt den Lungenkreislauf umgeht, um den Körper mit ausreichend Blut zu versorgen.

Risiken & Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen hat Furosemid?

Wie jeder Arzneistoff, so kann auch Furosemid zu Nebenwirkungen führen.

Sehr häufige Nebenwirkungen:

Furosemid kann sehr häufig zu Störungen im Elektrolytstoffwechsel führen, welche so weit verstärkt werden, dass sie zu Symptomen und ausgeprägten Beschwerden führen. Besonders gefährdet in dieser Hinsicht sind ältere Personen und besonders junge Menschen.

Auch kann Furosemid bestimmte Blutfettwerte, vor allem Triglyzeride, erhöhen.

Die intravenöse Anwendung des Wirkstoffes ist mit einem verminderten Blutdruck und damit verbunden Problemen beim Stehen beziehungsweise beim Aufstehen aus liegender Position verbunden.

Häufige Nebenwirkungen:

Aufgrund der intensiven wasserausscheidenden Wirkung kann Furosemid zu einer Verdickung des Blutes führen.

Neben der Erhöhung von Triglyzeriden wurde auch eine Erhöhung von Cholesterin und Harnsäure beobachtet. Eine genaue Überwachung der Werte bei Gicht und Fettstoffwechselstörungen ist empfohlen.

Die Störungen des Elektrolythaushaltes können sich in Zittern, Schwindel und Schwächegefühl zeigen. Aber auch Muskelschwäche, Missempfindungen der Extremitäten, Verstopfung und Unregelmäßigkeiten des Herzschlages sind möglich.

Bei Patienten mit fortgeschrittener Leber– oder Nierenfunktionsstörungen kann die Wirkung von Furosemid verstärkt werden, mit der Folge von sehr großen Harnmengen.

Gelegentliche Nebenwirkungen:

Gelegentliche Nebenwirkungen bei Einnahme von Furosemid umfassen eine Verringerung der Thrombozyten im Blut, sowie einen Anstieg des Blutzuckerspiegels.

Vor allem bei Menschen mit bereits vorhandenem Diabetes mellitus, kann es zu einer Verschlechterung der Zuckerwerte und das Hba1c (Langzeitblutzucker) kommen.

Furosemid erhöht damit auch die Wahrscheinlichkeit eine Zuckerkrankheit zu bekommen. Gelegentlich wurde bei Patienten über eine reversible Hörstörung berichtet, welche auf verminderte Kaliumkonzentrationen in der Endolymphe des Ohres zurückgeführt wird.

Ein besonders hohes Risiko dafür haben Menschen mit bestehendem Kaliummangel, solche mit Nierenfunktionsstörung und/oder reduzierten Eiweißgehalt im Blut.

Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber dem Sulfonamid Furosemid zeigen sich wie bei anderen Sulfonamiden in Hautausschlägen, Rötungen der Haut und Schleimhäute, vermehrten Juckreiz, Quaddelbildung und Exanthem. Es kann eine begleitende Lichtempfindlichkeit der Haut auftreten.

Seltene Nebenwirkungen:

In seltenen Fällen kann die Therapie mit Furosemid zu einer Vermehrung weißer Blutkörperchen beziehungsweise zu einer Verminderung weißer Blutkörperchen führen.

Es wurde auch über schwere Überempfindlichkeitsreaktionen mit Kreislaufschock, starker Haurötung im Gesicht, Schwellung der Schleimhäute im Rachen und damit verbundener Atemnot beobachtet.

Missempfindungen der Extremitäten können in seltenen Fällen sehr stark ausgeprägt sein und mit starkem Brennen, Schmerzen und Kribbeln einhergehen.

Sehr seltene Nebenwirkungen:

Sehr selten wurde bei Einnahme von Furosemid über einen vermehrten Zerfall roter Blutkörperchen berichtet, sowie Störungen in der Blutbildung.

Dazu gehören auch starke Verminderungen von weißen Blutkörperchen mit damit verbundener gesteigerter Infektneigung und schwer ausgeprägten Allgemeinsymptomen.

Sehr selten wurde über eine Agranulozytose berichtet. Bestimmte Leberwerte können erhöht werden.

Wechselwirkungen

Welche Wechselwirkungen zeigt Furosemid?

Furosemid kann mit einer großen Zahl von Arzneistoffen Wechselwirkungen eingehen, welche sowohl erwünscht als auch unerwünscht sein können.

So kann die Einnahme von Furosemid mit anderen Medikamenten, welche die Kaliumausscheidung aus dem Körper beschleunigen das Risiko für Hypokaliämien erhöhen.

Die Wirkung von Furosemid kann bei gleichzeitiger Anwendung von Schmerzmitteln aus der Gruppe der nsar bzw. Coxibe reduziert sein. Die Einnahme von Sucralfat, einem Arzneistoff mit Gitterstruktur zur Behandlung von Sodbrennen, kann Furosemid binden und dessen Aufnahme in den Körper verhindern.

Es empfiehlt sich ein Einnahmeabstand von mindestens zwei Stunden. Herzglykoside können zu vermehrten Nebenwirkungen führen, wenn der Kaliumspiegel im Blut sehr niedrig ist. Dies ist bei simultanem Gebrauch von Furosemid der Fall und bedarf einer engen Kontrolle des Kaliumspiegels, sowie regelmäßiger EKG-Kontrollen.

Auch andere Arzneimittel, welche die QT-Zeit am Herzen beeinflussen, sind in der Lage Herzrhythmusstörungen auszulösen oder zu verstärken. Bestimmte Arzneimittel können die Niere schädigen.

Furosemid kann diese nierenschädigende Wirkung bei gleichzeitiger Einnahme erhöhen. Lithium, ein Medikament das in der Behandlung von psychischen Erkrankungsbildern zum Einsatz kommt, kann durch Furosemid verstärkt ausgeschieden werden.

Die Kombination von Furosemid mit anderen Arzneistoffen zur besseren Blutdrucksenkung kann zu einem zu starken Abfall des Blutdrucks führen und bedarf am Beginn der Behandlung einer regelmäßigen Kontrolle des Blutdrucks.

Die Wirkung von blutzuckersenkenden Arzneistoffen und blutdruckerhöhenden Arzneistoffen kann unter gleichzeitiger Furosemid Anwendung abgeschwächt sein.

Wichtige Hinweise

Was ist bei der Einnahme von Furosemid zu beachten?

Bei der längerfristigen Einnahme von Furosemid sollten die Elektrolyte, Fettwerte, bestimmt Leberwerte und der Blutzuckerspiegel überwacht werden.

Die Anwendung bei Patienten mit vergrößerter Prostata mit Blasenentleerungsstörung darf nur erfolgen, wenn kein Abflusshindernis vorliegt. Der in Folge der gesteigerten Wasserausscheidung auftretende Gewichtsverlust sollte 1kg pro Tag nicht überschreiten.

Abgabevorschriften

So erhalten Sie Medikamente mit Furosemid

Furosemid unterliegt der ärztlichen Verschreibung und kann nur mit einem gültigen Rezept bezogen werden.

Geschichte

Seit wann ist Furosemid bekannt?

Furosemid wurde bereits 1959 von der Firma Hoechst patentiert. Mittlerweile ist nach mehreren Umstrukturierungen die Firma Hoechst Bestandteil der Sanofi-Aventis-Gruppe.

Bereits 1964 wurde Furosemid zur Behandlung am Menschen zugelassen und gehört laut WHO zu den essentiellen Wirkstoffen, welche in keinem Gesundheitssystem dieser Welt fehlen sollten.

Warnhinweise

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Vorsichtsmaßnahmen für Furosemid-haltige Medikamente umfassen:

- Anwendung bei niedrigem Blutdruck

- Bei bestehendem oder latentem Diabetes mellitus

- Gicht

- Harnabflussbehinderung

- Schwere Nierenfunktionsstörung

- Schwere Leberfunktionsstörung

- Schwangerschaft

- Stillzeit

Quellen

- Aktories, K. et al.: Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie, 11. Auflage, Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH, 2013

- Arzneimittel-Fachinformation (CH, USA)

- Wargo K.A., Banta W.M. A comprehensive review of the loop diuretics: should furosemide be first line? Ann Pharmacother, 2009, 43(11), 1836-47 Pubmed

- Europäisches Arzneibuch PhEur

- Ponto L.L., Schoenwald R.D. Furosemide (frusemide). A pharmacokinetic/pharmacodynamic review (Part I/II). Clin Pharmacokinet, 1990, 18(5), 381-408 Pubmed