Der Gemeine Beifuß enthält Bitterstoffe und kann daher gegen Verdauungsstörungen helfen. Allerdings sind auch giftige Stoffe im Beifußöl enthalten, weshalb heutzutage von der Verwendung als Heilpflanze abgeraten wird.

In geringen Mengen, etwa als Gewürz in der Küche, lässt sich die auch als Gewürzbeifuß bezeichnete Pflanze aber dennoch verwenden. Aufgrund der verdauungsfördernden Wirkung eignet sich das Beifußkraut z.B. gut zum Würzen von fetten Speisen.

Beifuß (Artemisia vulgaris)

Inhaltsverzeichnis

Steckbrief: Systematik vom Gemeinen Beifuß

- Familie: Korbblütler (Asteraceae)

- Unterfamilie: Asteroideae

- Tribus: Anthemideae

- Untertribus: Artemisiinae

- Gattung: Artemisia

- Art: Beifuß

- Wissenschaftlicher Name: Artemisia vulgaris L.

- Synonyme: Gemeiner oder Gewöhnlicher Beifuß; Gewürzbeifuß

Table of Contents

Heilwirkung vom Beifuß

Artemisia vulgaris – Ist Beifuß eine Heilpflanze?

Der Gemeine oder Gewöhnliche Beifuß ist eine Pflanze aus der Familie der Korbblütler, welcher seit der Antike magische und arzneiliche Wirkungen zugeschrieben werden. Heutzutage wird die auch als Gewürzbeifuß bezeichnete Pflanze meist zum Würzen von Speisen genutzt.

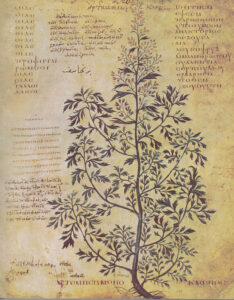

Artemisia vulgaris – Köhlers Medizinalpflanzen

Die in den gemäßigten Zonen Nordamerikas, Asiens und Europas beheimatete Pflanze gehört zur Gattung der Artemisia. Sie ist somit mit dem Wermut verwandt, welcher vor allem als Zutat für Absinth bekannt ist und auch als Bitterer Beifuß bezeichnet wird. Zu den weiteren Vertretern dieser Pflanzengattung gehören z.B. der Einjährige Beifuß, die Eberraute und Estragon.

Im Lehrgedicht über die verbreitetsten Heilpflanzen „Macer floridus“ aus dem Jahr 1065 wird der Gewöhnliche Beifuß als „Mutter aller Kräuter“ bezeichnet. Er wurde damals insbesondere gegen Frauenleiden, jedoch auch bei Harnstauung und Verdauungsstörungen eingesetzt.

Mit der Zeit verlor der einst hoch in der Pflanzenheilkunde angesehene Gewürzbeifuß allerdings an Bedeutung als Heilpflanze. Er wird zwar weiterhin volksmedizinisch bei diversen Leiden eingesetzt, besitzt heutzutage jedoch keine medizinisch anerkannte Anwendung.

Artemisia vulgaris enthält zwar Bitterstoffe, welche eine Anwendung als verdauungsförderndes Mittel plausibel erscheinen lassen. Im ätherischen Öl der Pflanze wurden jedoch auch giftige Stoffe wie das Thujone gefunden, welche bei einer längeren Anwendung und/oder hohen Dosierungen bedenklich für die Gesundheit sind.

In kleinen Mengen, etwa als Gewürz, wird der Gewürzbeifuß jedoch weiterhin zum Würzen von fettigen und schwer verdaulichen Speisen eingesetzt. Er dient traditionell zudem als Grut-Kraut, wird also zum Würzen von Bier verwendet.

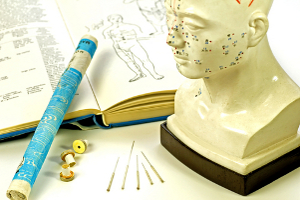

Darüber hinaus ist der Beifuß auch Bestandteil der Traditionellen Chinesischen Medizin (tcm) und namensgebend für die sogenannte Moxa-Therapie (auch Moxibustion genannt). Hierbei werden feine, getrocknete Beifuß-Fasern zum Erhitzen von bestimmten Körper-Punkten verwendet.

Namen & Etymologie

Etymologie – Warum heißt der Beifuß so?

Der botanisch als Artemisia bezeichneten Pflanze wurden bereits in der Antike verschiedene Heilwirkungen zugeschrieben.

Plinius der Ältere etwa, ein römischer Gelehrter im ersten Jahrhundert, empfahl Wandernden, sich Beifuß um den Fuß zu binden. Dies sollte Ausdauer und Geschwindigkeit verleihen und die Müdigkeit vertreiben.

Plinius der Ältere etwa, ein römischer Gelehrter im ersten Jahrhundert, empfahl Wandernden, sich Beifuß um den Fuß zu binden. Dies sollte Ausdauer und Geschwindigkeit verleihen und die Müdigkeit vertreiben.

Möglicherweise stammt die volksetymologische Herkunft des Namens von diesem Aberglauben, welcher sich eine lange Zeit lang hielt. Die Etymologie (Namensherkunft) ist jedoch nicht vollständig gesichert.

Der Gattungsname „Artemisia“ wurde von Carl von Linné gewählt, einem schwedischer Naturforscher, welcher die Grundlagen der modernen botanischen Taxonomie (Klassifizierung) schuf.

Der Name bezieht sich jedoch nicht etwa auf die griechische Göttin „Artemis“, sondern auf die Königen Artemisia II, welche in der Antike das Mausoleum von Halikarnassos errichtete, eines der sieben Weltwunder.

Plinius dem Älteren zufolge hatte Artemisia II den Wunsch geäußert, eine Pflanze möge nach ihr benannt werden. Carl von Linné erfüllte ihr im 18. Jahrhundert schließlich diesen Wunsch.

Trivialnamen – Wie wird Beifuß noch genannt?

Synonyme vom Gemeinen Beifuß sind u.a.:

- Besenkraut

- Fliegenkraut

- Gänsekraut

- Gewöhnlicher Beifuß

- Gewürzbeifuß

- Johannesgürtelkraut

- Jungfernkraut

- Sonnenwendkraut

- Weiberkraut

- Wilder Wermut

- Wisch

Artemisia – Arten

Verwendung weiterer Arten aus der Gattung der Artemisia

Wie bereits einleitend erwähnt, gehört der Gewürzbeifuß zur Pflanzengattung der Artemisia. Zu dieser Gattung gehört z.B. auch der Wermut, dessen Verwandtschaft zum Gemeinen Beifuß durch den Trivialnamen „Bitterer Beifuß“ verdeutlicht wird.

Ebenfalls als Beifuß bezeichnet wird der Einjährige Beifuß (Artemisia annua), dessen Wirkstoffe u.a. zur Behandlung von Malaria eingesetzt werden. Artemisinin, der wichtigste Wirkstoff vom Einjährigen Beifuß, wird seit April 2020 auch vom Max-Planck-Institut zur Behandlung von Covid untersucht.

Gemeiner Wermut (Artemisia absinthium)

Weitere Vertreter der Artemisia Gattung sind z.B. Estragon (Artemisia dracunculus) und die Eberraute (Artemisia abrotanum).

Artemisia Arten sind u.a.:

- Einjähriger Beifuß (Artemisia annua)

- Wermutkraut (Artemisia absinthium)

- Estragon (Artemisia dracunculus)

- Eberraute (Artemisia abrotanum)

Verwendung vom Beifuß

Für was kann ich Beifuß verwenden?

Der Beifuß findet heutzutage in erster Linie als Gewürz in der Küche Verwendung, insbesondere zum Würzen von schweren, fettigen Fleischgerichten. Weiterhin dient er auch als Grut-Pflanze, er ist also Bestandteil von Kräutermischungen, welche zum Würzen von Bier genutzt werden.

Wegen der enthaltenen Bitterstoffe und der hieraus resultierenden verdauungsfördernden Wirkung findet Artemisia vulgaris auch als Heilpflanze Anwendung. Genutzt wird meist das Kraut, manchmal jedoch auch die Beifußwurzeln.

Er ist zudem ein essenzieller Bestandteil der zur traditionellen chinesischen Medizin (TCM) gehörenden Moxa-Therapie ↓, wie nachfolgend noch genauer erläutert wird.

- Gewürz in der Küche (insb. fette und schwer verdauliche Speisen)

- Grutbier-Kraut (traditionelle Würzpflanze für Bier)

- Heilpflanze und verdauungsförderndes Mittel

- Moxa-Therapie in der tcm

Verwendung in der Küche – Kann man Beifuß essen?

Ja, der Gemeine Beifuß (Artemisia vulgaris) ist essbar. Genutzt werden hierbei die Triebspitzen der Pflanze, welche von Juli bis Oktober geerntet werden, wenn die Blüten noch geschlossen sind. Blätter, die nach dem Öffnen der Blütenkörbchen gesammelt werden, haben einen bitteren Geschmack und eignen sich daher nicht mehr zum Würzen.

Da der Gewürzbeifuß verdauungsfördernd wirkt, eignet er sich insbesondere zum Würzen von fetten Speisen wie z.B. Enten-, Hammel- und Gänsebraten oder aber Kohl-, Hülsenfrucht- und Fischgerichten.

Es empfiehlt sich, die frischen Triebspitzen (Beifußkraut) bereits zu Beginn des Garens in das Essen zu geben, sodass der Beifuß sein volles Aroma entfalten kann. Das Kraut kann dann vor dem Servieren wieder entfernt werden.

Die frischen Triebspitzen vom Artemisia vulgaris können einige Tage lang, verpackt in Plastiktüten oder eingewickelt in ein Küchenhandtuch, im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Beifuß als Arznei-Droge

Phytotherapie – Ist der Beifuß eine Droge?

Der Beifuß findet als Arzneidroge Verwendung, besitzt allerdings keine medizinisch anerkannten Anwendungen. Traditionell wird er jedoch wegen der enthaltenen Bitterstoffe in erster Linie bei Magen–Darm-Beschwerden zur Unterstützung der Verdauung genutzt.

Was verwendet man vom Beifuß?

Als pflanzliches Arzneimittel wird das Kraut der Pflanze verwendet bzw. die circa 60 bis 70 Zentimeter langen, getrockneten Zweigspitzen, welche während der Blüte gesammelt werden:

- Beifußkraut (Artemisiae herba)

- Beschreibung: Die zur Blütezeit gesammelten und anschließend getrockneten Zweigspitzen von Artemisia vulgaris.

- Synonyme: Johanniskraut, Jungfernkraut, Weibergürtelkraut, Herba Artemisiae

Das Beifußkraut ist nicht mehr offizinell, es wird also mittlerweile in keinem gängigen Arzneibuch mehr beschrieben. Noch enthaltenen ist eine Monographie zum Beifußkraut (Herba Artemisiae) in der 6. Ausgabe vom Ergänzungsbuch zum Deutschen Arzneibuch aus dem Jahre 1953.

Neben dem Kraut werden manchmal auch die Beifußwurzeln als Heilmittel genutzt, etwa in der Alternativen Medizin bzw. Homöopathie. Die Erntezeit der Wurzeln liegt im Spätherbst.

Beifuß (Artemisia vulgaris) in der Homöopathie – Globuli, Urtinktur & Co.

In der Homöopathie werden meist die frischen Wurzeln vom Beifuß verwendet, welche zum Winterbeginn geerntet werden. Homöopathische Mittel wie Artemisia vulgaris finden in erster Linie bei Wurmbefall und Krampf-Leiden Anwendung. Artemisia vulgaris ist z.B. in Form von Globuli, Urtinkturen oder Dilutionen verschiedener Potenzen erhältlich.

Handelsnamen & Präparate

Handelsnamen von Präparaten mit Beifuß

Das Beifußkraut wird mitunter zur Zubereitung von Tee verwendet. Erhältlich sind jedoch auch Präparate wie Beifußkapseln, Kräuteressenzen, Tropfen und Salben sowie das reine ätherische Beifußöl.

Neben dem Gewöhnlichen Beifuß sind auch arzneiliche Präparate mit dem Einjährigen Beifuß (Artemisia Annua) erhältlich, etwa Artemisia Annua Kapseln, Tinkturen, Extrakte oder Tees.

Handelsnamen von Präparaten mit Beifuß sind z.B.:

- Beifussspray

- Alchem.Tkt.Kr. Beifuß

- Alk Prick Sq 312 Beifuss

- Allergovit Ragweed

- Allergovit® Beifuß

- Artemisia Beifuss 400 Mg Extrakt

- Artemisinin 200 Beifusskapseln

- Artesunate Beifuss Kapseln

- Beifuß 100% Ätherisches Öl

- Beifuss Chrütermännli

- Beifuß Gemahlen

- Beifuß Kräuteressenz

- Beifuss Salbe

- Beifuß Seewald Klosterelixier

- Beifuss Tropfen

- Beifusskapseln + Zellmittel

- Beifußkraut Geschnitten Aurica

- Beifusstropfen

- Lais Tabletten 1.000 Ua/Tablette, Fortsetzung Beifuss 100%

- Pollinex® Quattro Beifuß Injektionssuspension

- Purethal® Beifuß

- Purethal® Ragweed (Ambrosia Artemisiifolia)

Anwendung & Wirkung

Anwendungsgebiete – Für was ist Beifuß gut?

Der Gewürzbeifuß wird zwar volksmedizinisch gegen zahlreiche Krankheiten und Beschwerden eingesetzt, besitzt jedoch keine medizinisch anerkannte Anwendung und hat in der modernen Pflanzenheilkunde kaum noch Bedeutung.

Er enthält jedoch Bitterstoffe, welche die Sekretion von Magensaft anregen und somit die Verdauung fördern können. Aus diesem Grund wird das Beifußkraut manchmal als Magenbitter zur Linderung von Appetitlosigkeit und Verdauungsstörungen eingesetzt. Die verdauungsfördernde Wirkung ist dabei mit der des Wermutkrauts vergleichbar, fällt allerdings etwas schwächer aus.

Da die Wirksamkeit der Pflanze jedoch nicht ausreichend durch Studien belegt ist, und darüber hinaus auch giftige Stoffe in der Pflanze enthalten sind, wird von der medizinischen Anwendung von Artemisia vulgaris abgeraten.

Volksmedizinische Anwendungen von Artemisia vulgaris

Volkstümlich werden sowohl das Beifußkraut als auch die Wurzeln der Pflanze zur Behandlung verschiedener Beschwerden eingesetzt, wobei sich die Anwendungsgebiete je nach Pflanzenteil unterscheiden.

Anwendung vom Beifußkraut

- Magen-Darm-Beschwerden

- Koliken

- Durchfall

- Verstopfung

- Krämpfe

- Verdauungsschwäche

- Wurmbefall

- Hysterie

- Epilepsie

- Andauerndes Erbrechen

- Krämpfe bei Kindern

- Menstruationsstörungen

- Unregelmäßige Periode

Das Kraut findet zudem Verwendung als bzw. zur:

- Anregung der Magensaft- und Gallensekretion

- Laxans (Abführmittel) bei Fettleibigkeit

- „Hepaticum“ (Lebermittel)

- Förderung der Durchblutung

- beruhigendes Mittel

Verwendung der Beifußwurzel

Die Beifußwurzel wird volksmedizinisch unter anderem als Tonikum bei Schwächezuständen eingesetzt. Darüber hinaus findet es auch bei diversen weiteren Erkrankungen als unterstützende Therapie Verwendung.

Volksmedizinische Anwendungen der Beifußwurzel sind:

- Schwächezustände

- Psychoneurosen

- Neurasthenie

- Depressionen

- Hypochondrie

- Vegetative Neurosen

- Allgemeine Reizbarkeit

- Unruhe

- Schlaflosigkeit

- Angstzustände

tcm & Moxibustion

Moxibustion (Moxa-Therapie) – Beifuß in der traditionellen chinesischen Medizin (tcm)

Die sogenannte Moxibustion oder auch Moxa-Therapie ist eine Behandlungsform aus der traditionellen chinesischen Medizin, bei welcher das Beifußkraut zur Erwärmung bestimmter Körperregionen bzw. Akupunkturpunkte verwendet wird.

Shutterstock/hjochen

Die ursprünglich in der tcm entwickelte Therapie, welche sich jedoch mit der Zeit auch in Nachbarländern und insbesondere Japan weiter ausgebildet hat, soll den Fluss vom Qi (der „Lebensenergie“) anregen und gegen sogenannte „kalte“ Zustände helfen.

Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten der Moxibustion gehören Atemwegserkrankungen wie Asthma und chronische Bronchitis sowie Schwäche nach langandauernden Krankheiten.

Die Moxa-Therapie wird in asiatischen Ländern allerdings auch häufig vorbeugend eingesetzt. So besagt ein altes Sprichwort etwa, dass man keine weiten Reisen antreten sollte, ohne vorherige Anregung des Qi durch Moxibustion.

Westlichen Theorien zufolge, könnte die Wirksamkeit darauf beruhen, dass die Nervenenden in der Haut durch die Hitze stimuliert werden.

Name, Ablauf und Risiken

Das im Westen verwendete Wort „Moxibustion“ setzt sich aus den Wörtern combustio (lateinisch für „Verbrennen“) und mogusa (japanisch für die getrockneten und fein geriebenen Beifußfasern) zusammen.

Bei dieser Therapie werden die getrockneten und zu einem Watte-ähnlichen Stoff fein geriebenen Fasern der Artemisia vulgaris Blätter zunächst zu bspw. Kugeln, Kegeln oder Rollen gepresst und dann an einer Seite angebrannt.

Die glimmenden Ende der gepressten Beifußfasern (z.B. Moxa-Zigarette) werden schließlich an bestimmte Hautregionen bzw. Meridiane gehalten. Hierbei können allerdings auch leichtere Brandwunden und Entzündungen entstehen.

Aufgrund dieser Risiken wird im Westen meist eine indirekte Moxibustion praktiziert, bei welcher die Glut nicht direkt auf die Haut aufgebracht wird. Stattdessen wird eine kleine Barriere von etwa 1 bis 2 Millimetern zwischen Haut und das glimmende Moxa-Kraut angebracht, etwa durch das Auflegen einer Knoblauch– oder Ingwer-Scheibe.

Einnahme & Dosierung

Wie bereite ich Beifuß zu und wie nehme ich ihn ein?

In der modernen Pflanzenheilkunde wird der Gewürzbeifuß kaum mehr verwendet. Er kann aber z.B. als Magenbitter bei Appetitlosigkeit und Verdauungsstörungen eingesetzt werden. Aufgrund der enthaltenen Giftstoffe sollte er jedoch nicht in zu hohen Dosen und/oder über zu lange Zeiträume eingenommen werden.

Wie nehme ich Beifuß ein?

Der Gewöhnliche Beifuß kann z.B. als Tee zubereitet oder in Form von bspw. Kapseln, Tropfen und Kräuteressenzen eingenommen werden.

Wie bereite ich Beifuß Tee zu?

Für die Zubereitung von Beifußtee wird üblicherweise ein Teelöffel des getrockneten Krauts (entspricht ca. 0,5 bis 2 Gramm) in eine Tasse gegeben und mit circa 150 Millilitern kochendem Wasser übergossen. Die Ziehzeit beträgt etwa 5 Minuten. Beifuß-Tee kann zwei bis drei mal am Tag vor einer Mahlzeit getrunken werden.

Beifußkraut

Anonym, Detail of mugwort mature leaf, CC BY-SA 3.0

- Einzeldosis: 1 TL vom getrockneten Beifußkraut (ca. 0,5 bis 2 g)

- Zubereitung: mit 150 ml siedendem Wasser überbrühen

- Ziehzeit: 5 Minuten ziehen lassen

- Häufigkeit: 2 bis 3 Tassen am Tag

- Zeitpunkt: Vor den Mahlzeiten trinken

Kapseln, Tropfen & Essenzen

Da Beifuß Kapseln, Tropfen & Co. unterschiedliche Mengen und Zubereitungen des Krauts enthalten können, variiert die Einnahme je nach Präparat. Halten Sie sich daher an die Dosierempfehlungen in der Packungsbeilage.

Inhaltsstoffe & Wirkstoffe

Inhaltsstoffe vom Gewöhnlichen Beifuß (Artemisia vulgaris)

Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen vom Beifußkraut gehören Sesquiterpenlactone, welche auch für den bitteren Geschmack der Pflanze verantwortlich sind. Hierzu zählen unter anderem die Stoffe Psilostachyin und Vulgarin.

Darüber hinaus wurden im Kraut auch bis zu 0,2 Prozent ätherisches Öl gefunden, das komplex zusammengesetzt ist und insbesondere Thujone, Kampfer, Linalool und 1-8-Cineol enthält. Artemisia vulgaris sollte aufgrund des Giftstoffs Thujone nicht regelmäßig und/oder in hohen Dosierungen eingenommen werden.

Weitere Wirkstoffe vom Gemeinen Beifuß sind die Flavonoide Rutin und Quercetin, die Hydroxycumarine Umbelliferon und Aesculetin sowie Triterpene, Polyine und Carotinoide.

Wirkstoffe von Artemisia vulgaris

Artemisia vulgaris

- Ätherisches Öl (bis zu 0,2 %)

- Kampfer

- Thujon

- 1,8-Cineol

- Linalool

- Sesquiterpenlactone

- Vulgarin

- Psilostachyin

- Flavonoide

- Quercetin

- Rutin

- Hydroxycumarine

- Umbelliferon

- Aesculetin

- Polyine

- Triterpene

- Carotinoide

Risiken & Nebenwirkungen

Nebenwirkungen – Ist Beifuß giftig?

Nebenwirkungen vom Beifuß in medizinischen Dosierungen sind derzeit keine bekannt. Die zu den Korbblütlern gehörende Pflanze kann allerdings vereinzelt zu Allergien führen. Außerdem sind Giftstoffe wie das Thujon im ätherischen Öl der Pflanze enthalten, weshalb Beifuß nicht zu lange und in zu hohen Dosen anzuwenden ist.

Beifuß Allergie (Korbblütler Allergie)

Allergische Reaktionen sind insbesondere durch die Beifuß-Pollen möglich, welche in erster Linie zu Heuschnupfen, jedoch z.B. auch zu Hautausschlägen, Kopfschmerzen und/oder Abgeschlagenheit führen können.

Die Blütezeit der Heilpflanze liegt meist im Spätsommer, zwischen Juli und September, kann sich je nach Region aber auch von Mai bis zum ersten Frost erstrecken. Daher wird bei der Beifuß Allergie auch von einem sogenannten „Spätsommer-Heuschnupfen“ gesprochen. Die Pollen fliegen dabei bereits im frühen Morgen ab etwa 6 Uhr und bis etwa 11 Uhr.

Mögliche Symptome und Anzeichen eine Beifuß Allergie sind:

- Atemnot

- Augenreizungen (z.B. Brennen, Tränen und Jucken bis hin zur konjunktivalen Schwellung)

- Bronchokonstriktion (Verengung der Bronchien)

- Brustschmerzen

- Husten

- Nächtliche Beschwerden

- Niesreiz

- Verstopfte oder laufende Nase

Kontraindikation – Gegenanzeigen gegen den Beifuß

Da Beifuß möglicherweise abortiv, also abtreibend wirkt, ist er während der Schwangerschaft kontraindiziert. Weitere Gegenanzeigen sind derzeit keine bekannt. Aufgrund fehlender Daten zur Sicherheit und Unbedenklichkeit wird jedoch auch von der Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 12 Jahren sowie bei Frauen in der Stillzeit abgeraten.

Kontraindikation vom Artemisia vulgaris:

Ebenfalls von der Anwendung abgeraten wird:

- Kindern und Jugendlichen unter 12 Jahren

- Frauen in der Stillzeit

Wechselwirkungen mit dem Beifuß

Wechselwirkungen zwischen dem Beifuß und anderen Medikamenten sind derzeit keine bekannt. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihr ärztliches Fachpersonal, wenn Sie den Artemisia vulgaris medizinisch anwenden möchten, jedoch bereits weitere Arzneimittel einnehmen.

Quellen & Verweise

- Arnold, W. Beifuss als Heilpflanze – AWL.ch. Awl.ch. Abgerufen 11. Dezember 2022, von https://www.awl.ch/heilpflanzen/artemisia_vulgaris/gemeiner_beifuss.htm

- Avoxa – Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH. Mutter aller Kräuter. PTA-Forum online. Abgerufen 11. Dezember 2022, von https://ptaforum.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-112014/mutter-aller-kraeuter/

- Beifuß: Feinherbes Kraut für fettreiche Speisen. DAS PTA MAGAZIN. Abgerufen 11. Dezember 2022, von https://www.das-pta-magazin.de/news/beifuss-feinherbes-kraut-fuer-fettreiche-speisen-2898889.html

- Blaschek, W. (Hrsg.). (2015). Wichtl – Teedrogen und Phytopharmaka: Ein Handbuch für die Praxis. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

- Blaschek, W., Hilgenfeldt, U., Holzgrabe, U., Reichling, J., Ruth, P., & Schulz, V. (Hrsg.). (2014). Hagerrom 2014. Hagers Enzyklopadie Der Arzneistoffe Und Drogen: Einzelplatzversion (12. Aufl.). Springer.

- PharmaWiki – Gemeiner Beifuss. Pharmawiki.ch. Abgerufen 11. Dezember 2022, von https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Gemeiner%20Beifuss

Verwandte Ratgeber

Weitere Informationen finden Sie in folgenden verwandten Ratgebern:

Weitere verdauungsfördernde Pflanzen, welche bei Magen-Darm-Beschwerden Anwendung finden, sind z.B.:

Wermutkraut (Artemisia absinthium)