Diuretika wirken blutdrucksenkend und harntreibend. Sie werden auch als Wassertabletten bezeichnet und kommen typischerweise zur Behandlung von Bluthochdruck, Ödemen, Nierenversagen oder Herzschwäche zum Einsatz.

Es gibt verschiedene Arten von Wassertabletten wie etwa Thiaziddiuretika oder Schleifendiuretika. Sie können zu Nebenwirkungen wie einem Salzmangel führen und dürfen in bestimmten Fällen nicht eingenommen werden. Nachfolgend finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Entwässerungstabletten.

Table of Contents

Was sind Diuretika?

Inhaltsverzeichnis

Diuretikum – Auch Entwässerungstablette oder Wassertablette

Diuretika werden im Volksmund auch als Entwässerungstabletten oder kurz einfach als Wassertabletten bezeichnet.

Die meisten Diuretika sind auch Saluretika, sie bewirken also eine Ausscheidung von Salz, genauer gesagt von Natriumchlorid. Soll in erster Linie Wasser ausgeschieden werden, kommen hingegen sogenannte Aquaretika zum Einsatz.

Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten der Wassertabletten zählen bestimmte Formen des Bluthochdrucks (arterielle Hypertonie), der Herzinsuffizienz (Herzschwäche) sowie Ödeme. Bekannte Vertreter sind beispielsweise Thiaziddiuretika wie Indapamid, Schleifendiuretika wie Torasemid oder kaliumsparende Diuretika wie Amilorid.

Typische Nebenwirkungen von Diuretika sind Störungen des Elektrolyt-Haushalts wie etwa ein Mangel oder Überschuss an Kalium, Natrium oder Chlor.

Anwendung (Indikationen)

Wann werden Diuretika eingesetzt?

Indikationen in der Übersicht – Anwendungsgebiete von Diuretika sind bestimmte Formen von:

- Herzinsuffizienz (Herzschwäche)

- Bluthochdruck (arterielle Hypertonie)

- Ödemen (Wassereinlagerungen)

- Niereninsuffizienz (Nierenversagen)

- Vergiftungen (Intoxikationen)

Da die unterschiedlichen Arten der Wassertabletten auf etwas anderen Wirkmechanismen beruhen, eignet sich nicht jedes Diuretikum für den selben Zweck.

Schleifendiuretika haben folgende Anwendungsgebiete:

- Akutes Lungenödem

- Chronische Ödeme durch Nieren– oder Leberinsuffizienz

- Hypercalciämie (erhöhter Kalzium-Spiegel im Blut)

- Akutes Nierenversagen

Anwendungsgebiete von Thiaziddiuretika sind:

- Bluthochdruck (arterielle Hypertonie)

- Chronische Herzschwäche (Herzinsuffizienz)

- Renale, kardiale und hepatogene Ödeme

- Nierensteine mit einer erhöhten Konzentration an Kalium im Harn

- Nephrogenes Diabetes insipidus

Indikationen von kaliumsparenden Diuretika sind:

- Kaliummangel (Amilorid und Triamteren; meist zusammen mit anderen Diuretika)

- Herzversagen, Ödeme, Leberzirrhose (Triamteren)

- Bluthochdruck (Amilorid mit Thiaziden)

- Hyperaldosteronismus (Aldosteronantagonisten)

- Herz-kreislauf-Erkrankungen

Funktion & Wirkung

Was bewirkt ein Diuretikum?

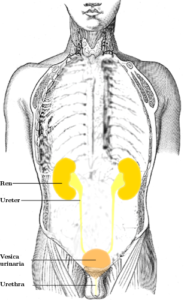

Diuretika wirken an der Niere, genauer gesagt an dem Tubulussystem (Nierenkanälchen). An diesem Teil der Niere werden unter anderem Elektrolyte und Wasser rückresorbiert und anschließend möglicherweise ausgeschieden.

Durch den verminderten Anteil an Wasser im Körper, verringert sich auch das Volumen des Blutes, sodass auch der Blutdruck sinkt. Dies entlastet auch das Herz, welches nun nicht mehr so stark pumpen muss.

Die genaue Wirkung eines Diuretikums variiert dabei je nach Art des Medikaments:

Arten & Einteilung

Welche Arten von Diuretika gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Wassertabletten, welche je nach Wirkungsort und -Mechanismus, in unterschiedliche Gruppen unterteilt werden:

- Schleifendiuretika

- Thiaziddiuretika

- Kaliumsparende Diuretika

User:Lennert B, Urinary tract la, CC BY-SA 3.0

Thiazid-Diuretika

Im Normalfall resorbiert der Körper unter anderem Chlor und Natrium aus dem Primär-Harn, um dieses erneut in den Kreislauf einzubringen. Thiazide verhindern diesen Prozess und fördern somit die Ausscheidung genannter Mineralstoffe.

Da diese Stoffe Wasser binden, wird hierdurch auch vermehrt Wasser aus dem Organismus geschwemmt. Somit kommen Thiaziddiuretika unter anderem zur Behandlung von Bluthochdruck, Herzinsuffizienz und Ödemen zum Einsatz. Oft werden sie bei der Therapie mit anderen Wirkstoffen kombiniert (Kombinationstherapie).

Schleifendiuretika

Der Wirkmechanismus von Schleifendiuretika ähnelt dem der Thiazide. Allerdings haben Schleifendiuretika eine deutlich stärkere Wirkung; ihre Einnahme führt also zu einer schnellen und starken Ausschwemmung von Wasser und Salzen.

Dies kann z. B. bei Lungenödemen lebensrettend sein. Weitere Indikationen von Schleifendiuretika sind eine akute Herzinsuffizienz oder ein fortgeschrittenes Nierenversagen.

Kaliumsparende Diuretika

Die Wirkung der Wassertabletten führt oftmals auch zu einer unerwünschten Ausscheidung von Kalium. Dadurch kann es zu einem Kaliummangel kommen, welcher beispielsweise negative Auswirkungen auf die Verdauung und die Herzfunktion haben kann. Aus diesem Grund wurden kaliumsparende Diuretika entwickelt, welche – wie ihr Name bereits verrät – einen Verlust an Kalium verhindern.

Werden sie alleine verabreicht (Monotherapie) ist ihre Wirkung meistens allerdings zu gering. Daher kommen kaliumsparende Diuretika typischerweise in Kombination mit anderen Wirkstoffen (z. B. Thiaziddiuretika) zum Einsatz.

Nur äußerst selten eingesetzte Diuretika sind außerdem:

- Carboanhydrase-Inhibitoren

- Osmotische Diuretika

Es gibt auch weitere harntreibende Wirkstoffe, deren Wirkung jedoch in diesem Gebiet kaum medizinisch relevant ist. Hierzu zählen z. B. bestimmte pflanzliche Stoffe ↓ sowie Ethanol (Alkohol), Xanthine (z. B. Koffein, Mate oder Guarana) oder SGLT-2-Inhibitoren.

High & Low ceiling

Dosis-Wirkungs-Kurve von Diuretika

Abhängig von der sogenannten Dosis-Wirkungs-Kurve (Verhältnis von Dosis und Wirkung) können Diuretika darüber hinaus in folgende Arten unterschieden werden:

- Low ceiling Diuretika

Ab einer bestimmten Dosis wird die Wirkung des Diuretikums nicht weiter verstärkt. Zu den low-ceiling Wassertabletten zählen z. B. kaliumsparende Diuretika und Thiaziddiuretika - High ceiling Diuretika

Je stärker das Diuretikum dosiert ist, desto stärker ist auch seine Wirkung (lineare Dosis-Wirkungs-Kurve). Hierzu zählen Schleifendiuretika wie z. B. Furosemid.

Medikamente & Beispiele

Welche Medikamente sind Diuretika?

Wie bereits beschrieben, existieren verschiedene Arten der Diuretika.

Medikamente, die zu den Schleifendiuretika zählen, sind:

Wesalius, Furosemid 125mg vials yellow background, CC BY 4.0

- Furosemid (z. B. Diurapid)

- Torasemid (z. B. Unat)

- Bumetanid(z. B. Burinex oder Fordiuran)

- Etacrynsäure (z. B. Hydromedin)

- Etozolin (z. B. Elkapin)

- Piretanid (z. B. Arelix)

Präparate aus der Gruppe der Thiaziddiuretika sind:

- Hydrochlorothiazid bzw. HCT (z. B. Esidrix)

- Chlorthalidon (z. B. Hygroton)

- Xipamid (z. B. Aquaphor)

- Indapamid (z. B. Natrilix)

- Mefrusid (z. B. Baycaron)

Folgende Medikamente sind kaliumsparende Diuretika:

- Amilorid (z. B. Midamor)

- Triamteren (z. B. Dyrenium)

- Spironolacton (z. B. Aldactone oder Osyrol)

- Kaliumcanrenoat (z. B. Aldactone pro Injectione)

- Eplerenon (z. B. Inspra)

Die meisten Diuretika sind dabei in Form von Tabletten erhältlich. Bestimmte Diuretika können jedoch auch intravenös als Injektion verabreicht werden (z. B. Kaliumcanrenoat).

Auch folgende Stoffe haben eine diuretische, also harntreibende Wirkung:

- Medikamente wie AT1-Antagonisten oder ace-Hemmer

- Alkohol

- Xanthine wie:

- Teeblätter

- Kaffeebohnen

- Kakao

- Kola-Nüssen

- Mate

- Guaraná

Auch einige körpereigene Stoffe wie das Gestagen Progesteron oder der Vielfachzucker Heparin wirken diuretisch. Welche natürlichen und pflanzlichen Mittel harntreibend wirken, erfahren Sie hier ↓

Risiken & Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen haben Diuretika?

Wassertabletten können, wie alle Medikamente, zu Nebenwirkungen führen. Das Risiko ist hierbei in der Regel umso geringer, je niedriger das Diuretikum dosiert ist. Daher sollten Wassertabletten immer so niedrig wie möglich dosiert werden. Die Nebenwirkungen sind außerdem abhängig von der Art des Diuretikums.

Mögliche Nebenwirkungen von Diuretika sind:

- Exsikkose (Austrocknung aufgrund eines zu hohen Wasserverlusts)

- Salzmangel (Hyponaträmie, Hypokaliämie)

- Hypotonie (zu niedriger Blutdruck)

- Erhöhtes Thrombose-Risiko

Nebenwirkungen von Schleifendiuretika wie Furosemid oder Torasemid sind:Häufige Nebenwirkungen (1 bis 10 von 100 Patienten)

- Störungen vom Wasser- und Elektrolyt-Haushalt

- Schwindel

- Kopfschmerzen

- Magen–Darm-Beschwerden (Übelkeit, Bauchschmerzen Durchfall, Verstopfungen, Erbrechen)

- Appetitlosigkeit

- Müdigkeit, Schwäche

- Erhöhte Glukose, Cholesterin, Triglyceride, Harnsäure und/oder Leberenzym-Werte

- pH-Wert Veränderungen im Blut

Gelegentliche Nebenwirkungen (1 bis 10 von 1.000 Patienten)

- Mundtrockenheit

- Harnverhalt, Störungen bei der Blasenentleerung

- Reizungen

- erhöhter Gehalt an Harnstoff und Kreatinin im Blut

Sehr seltene Nebenwirkungen (weniger als 1 von 10.000 Patienten)

- Sehstörungen

- Hörverlust

- Tinnitus

- Verwirrung

- Allergische Hautreaktionen

- Hypotonie (niedriger Blutdruck)

- Verminderte Anzahl an Blutkörperchen

- Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung)

- Herz-Kreislauf-Störungen (z. B. Arrythmien, Herzinfarkt, Angina Pectoris)

Kontraindikationen (Gegenanzeigen)

Wann dürfen Diuretika nicht eingenommen werden?

In einigen Fällen dürfen Wassertabletten nicht eingenommen werden. Gegenanzeigen (Kontraindikationen) von Diuretika sind:

- Überempfindlichkeit gegenüber des Wirkstoffs

- Hypotonie (zu niedriger Blutdruck)

- Hypovolämie (verminderte Menge an Blut oder Plasma)

- Störungen vom Elektrolyt-Haushalt

- Niereninsuffizienz (Nierenversagen)

- Dehydration (Wassermangel)

- Schwangerschaft und Stillzeit (bestimmte Diuretika)

Wechselwirkungen mit Arzneien

Welche Medikamente dürfen nicht zusammen mit Diuretika eingenommen werden?

Werden folgende Wirkstoffe mit Diuretika kombiniert, kann es zu unerwünschten oder aber erwünschten Wechselwirkungen kommen.

Wechselwirkungen mit folgenden Wirkstoffen können sowohl erwünscht als auch unerwünscht sein:

- Blutdrucksenker (Antihypertensiva)

- Kalium-, Magnesium– oder Natrium-Präparate

- Probenecid (Urikosurikum)

- Chinidin

- Antikoagulantien (Gerinnungshemmer)

- Lithium

- Herzglykosiden (herzwirksame Glykoside)

- Andere Diuretika

Folgende Mittel können zu nachteiligen Wechselwirkungen führen:

- Abführmittel

- Orale Antidiabetika

- nsar (Nichtsteroidale Antirheumatika)

- Adenylatzyklase-Stimulatoren

- Mineralokortikoide

- Muskelrelaxanzien

- Chloralhydrat (Schlafmittel)

- Carbenoxolon

- Bestimmte Antibiotika (z. B. Aminoglykosid-Antibiotika)

FAQ – Häufige Fragen & Antworten

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Diuretika.

Diuretika – Absetzen?

Kann ich mein Diuretikum einfach absetzen?

Nein, Sie sollten Ihr Diuretikum nicht eigenständig absetzen, sondern nur dann, wenn Ihr Arzt Ihnen dazu rät. Wird das Diuretikum nämlich abrupt abgesetzt, kann es zu einem starken Blutdruck-Anstieg und zur Bildung von Ödemen kommen.

Soll das Diuretikum auf Rat des Arztes abgesetzt werden, wird es in der Regel ausgeschlichen. Hierbei wird die Wirkstoffmenge also kontinuierlich gesenkt, bis sie bei null liegt. Oftmals ist es auch empfehlenswert, beim Absetzen des Diuretikums die Salzzufuhr zu verringern, da dieses Einfluss auf die Wirkung haben kann.

Rezeptfreie Diuretika?

Welche Diuretika sind rezeptfrei erhältlich?

Synthetisch hergestellte Wassertabletten, welche in Form von Medikamenten zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden, sind verschreibungspflichtig. Sie können Diuretika Medikamente also nur mit einem gültigen Rezept erwerben. Die Arzneimittel können nämlich ernste Nebenwirkungen haben und dürfen in bestimmten Fällen nicht eingenommen werden.

Es gibt jedoch viele pflanzliche und natürliche Diuretika, die rezeptfrei erhältlich sind:

Pflanzlich & Natürlich?

Gibt es pflanzliche und natürliche Diuretika?

Es gibt verschiedene Substanzen, die die Produktion von Urin fördern, und demnach als Diuretika bezeichnet werden können. Dies gilt sogar für Getränke wie Wasser, Kaffee, grünen oder schwarzen Tee.

Folgende pflanzliche Mittel wirken harntreibend:

Löwenzahn ist ein natürliches Diuretikum

- Löwenzahn (Taraxacum)

- Birke, vor allem Hänge-Birke (Betula pendula)

- Koffeinhaltige Pflanzen (z. B. Kaffee, Tee, Mate)

- Acker-Schachtelhalm (Equisetum arvense)

- Spargel (Asparagus)

- Wacholder (Juniperus)

- Gewöhnliche und Riesen Goldrute (Solidago virgaurea und Solidago gigantea)

- Dornige Hauhechel (Ononis spinosa)

- Orthosiphonblätter (Orthosiphon stamineus)

Natürliche Diuretika sind oft als Tee-Mischung, in Form von getrockneten und zerkleinerten Pflanzen erhältlich. Es gibt jedoch auch Fertigextrakte wie Tropfen, Aufgusspulver oder Tabletten. Die Wirkung von pflanzlichen Diuretika beruht auf in den Kräutern enthaltenen ätherischen Ölen und/oder Flavonoiden und ist recht mild.

Verwandte Ratgeber

Weitere Informationen finden Sie in folgenden, verwandten Ratgebern: